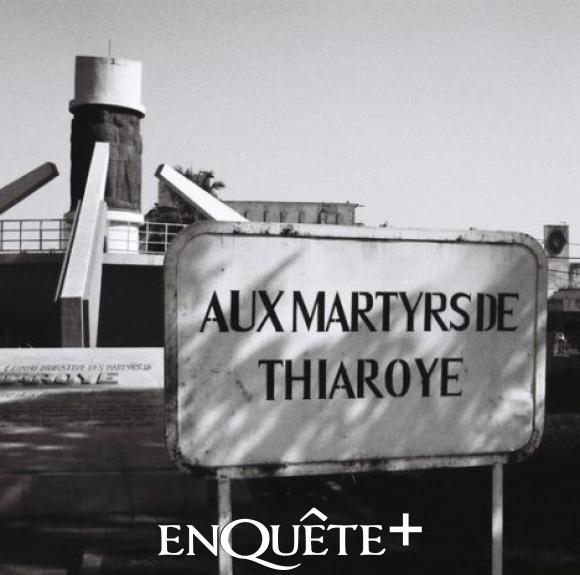

Thiaroye 44, une plaie ineffaçable

Le révisionnisme historique explique la tuerie par une supposée mutinerie. Ils sont coupables d’avoir refusé l’arbitraire, de s’être indignés face à l’impunité, d’avoir fait valoir leur humanité. Les oublier serait accepter qu’ils meurent une seconde fois

Il est 10h du matin. L’air est suffoquant. Les éclats du soleil n’y peuvent rien. Au loin, un chant : Thiaroye.

Des centaines de corps gisent sur la terre ensanglantée de Thiaroye. 1er décembre 1944.

5h30. A l’aube, l’armée française prépare son crime. L’axe Dakar-Rufisque est bloqué ; les villageois autour ne doivent pas savoir ce qui va s’y passer.

9h20. Les forces armées réunissent, sur une esplanade, plusieurs centaines de tirailleurs. Trois automitrailleuses, un char, deux autochenilles et des voitures équipées de fusils mitrailleurs. L’armement est sophistiqué, le massacre est prémédité.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, ce sont des centaines de milliers de soldats africains qui combattent dans l’armée française. Enrôlés, souvent de force, ils provenaient de tous les territoires sous occupation coloniale française : du Sénégal au Cameroun, du Congo au Togo. Regroupés sous l’appellation de « tirailleurs sénégalais ».

En juin 1940, la France capitule ; jusqu’en 1944, le pays sera sous occupation allemande. Les soldats sont faits prisonniers de guerre, de l’autre côté de la frontière. Mais l’armée du 3ème Reich, animé par un violent racisme qui motive des tueries comme celle de Chasselet du 20 juin 1940, refuse que ces soldats noirs foulent leur sol. Des dizaines de milliers de tirailleurs sont capturés et détenus, non pas en Allemagne mais en France. Et à partir de 1943, par leurs propres officiers, sous les ordres du régime de Vichy.

À partir de l’automne 1944, de nombreuses opérations de rapatriement sont enclenchées. C’est le cas des 1950 tirailleurs rassemblés à Morlaix qui embarquent sur le navire Circasia en direction de Dakar. Environ 300 d’entre eux refusent ; l’intégralité de leurs dûs ne leur a pas été reversée. Le 11 novembre 1944, ils sont transférés au camp de Trévé, emprisonnés pendant deux mois.

Le 21 novembre 1944, le Circasia arrive à Dakar ; les anciens prisonniers de guerre sont immédiatement transférés au camp militaire de Thiaroye. L’objectif est le rapatriement de chacun d’entre eux, au cours de la dizaine de jours suivante, en direction de leur territoire d’origine. Mais il est hors de question de rentrer chez soi sans compensation. Toutes ces promesses auraient donc été un mensonge murement maintenu…

Le terrorisme colonial s’y interpose. Marcel Dagnan (responsable de la division Sénégal-Mauritanie) et Yves de Boisboissel (commandant militaire de l’Afrique Occidentale Française) se concertent, la veille du drame. À l’aube du 1er décembre 1944, tout est en place. Dans ses rapports, le général Dagnan évoque tantôt 35 morts, tantôt 70. Mais l’ampleur du drame est largement sous-estimée.

Plus de 1600 tirailleurs embarquent dans le Circasia ; près de 1300 en débarquent. Selon la version officielle, ce différentiel s’explique par le refus de plus de 300 tirailleurs d’embarquer à nouveau, lors de l’escale de Casablanca. Après les évènements, il est facile de tordre les chiffres. Mais le rapport Carbillet indique que plus de 508 cartouches furent tirées. Depuis 1944, ce sont des centaines de corps qui sont enfouies dans des fosses communes.

Le révisionnisme historique explique la tuerie par une supposée mutinerie. Trois mois après le drame, le 5 mars 1945, 34 rescapés du massacre sont condamnés à des peines allant jusqu’à dix années d’emprisonnement pour « rébellion armée », « refus d’obéissance » et « outrages à des supérieurs ». En 1946 et 1947, ils sont amnistiés, mais juridiquement toujours coupables. Coupables d’avoir refusé l’arbitraire, de s’être indignés face à l’impunité, d’avoir fait valoir leur humanité.

Chaque perte humaine demeure une plaie ineffaçable.

Thiaroye 44 ; Sétif 45 ; Haiphong 46 ; Madagascar 47 ; Casablanca 47 ; Bouaflé-Dimbokro-Séguéla 50… La liste continue.

Les oublier serait accepter qu’ils meurent une seconde fois.

Florian Bobin

Publication 01/12/2020