“Ce que je regrette...”

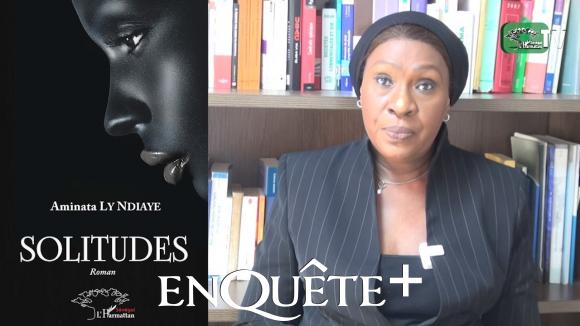

Passionnée de lecture et d’écriture, la juge constitutionnelle, Aminata Ly Ndiaye, fait sa grande confession dans un roman intitulé ‘’Solitude’’, publié aux éditions L’Harmattan. Dans cette interview avec ‘’EnQuête’’, elle apporte son regard en tant qu’écrivaine et juriste sur des faits de société tels que le travail des femmes, le refus de paternité, l’avortement médicalisé, la condition de la femme… La magistrate dit tout !

Parlez-nous un peu de vous. Qui est Aminata Ly Ndiaye ?

Je suis native de Thiès, où mon père, instituteur, a longtemps servi après Fatick, Tambacounda et Tivaouane. J’ai fait mes études primaires à l’école Randoulène de Thiès, puis à l’école des HLM, route de Dakar (toujours à Thiès) dont mon père était le directeur. C’est en 1972 que mon père a été affecté à Dakar et naturellement, toute la famille a suivi.

Arrivée à Dakar, alors que je venais d’obtenir le CEPE et l’entrée en 6e, j’ai commencé mes études secondaires au lycée Van Vollenhoven (actuel lycée Lamine Guèye).

Déjà, à l’école primaire, j’aimais lire. Je passais des heures dans la bibliothèque du bureau directorial de mon père, située à l’arrière de la pièce principale, à dévorer des livres que je n’avais pas le droit d’emporter à la maison. En classe de 6e, je me suis inscrite à la bibliothèque du Centre culturel français (actuel Institut français de Dakar) situé à la rue Joseph Gomis, pour pouvoir emprunter des livres. Dans ma classe de latinistes, il y avait, autant que je me souvienne, trois grands lecteurs : Sidi Ka (devenu professeur de médecine), Michel Benga et moi...

Sept ans plus tard, j’ai quitté le lycée, le Bac en poche. J’ai été ensuite orientée à la faculté de Droit de l’université de Dakar devenue université Cheikh Anta Diop. J’exerce la profession de magistrat depuis 1986, année où j’ai obtenu mon Brevet de l’Enam (Ecole nationale d’administration et de magistrature). J’ai occupé successivement plusieurs postes au sein de la magistrature et le 26 juillet 2021, j’ai été nommée juge constitutionnel.

Pourquoi avez-vous senti le besoin d’écrire sur la vie comme vous dites, vous qui avez jusque-là beaucoup écrit, mais surtout sur le droit ?

Ecrire a toujours été pour moi une profonde aspiration. Très tôt, j’ai écrit de petits textes, de courts poèmes. A l’époque, on écrivait encore des lettres manuscrites. J’avais deux correspondantes ; l’une au Canada et l’autre en France, avec lesquelles j’échangeais régulièrement de longues lettres. Je lisais aussi beaucoup, comme je l'ai dit.

Après, quand j’ai commencé à exercer ma profession de magistrat, j’ai eu beaucoup moins de temps pour la lecture et même pour écrire mes petits textes et correspondances habituels ; j’écrivais plutôt des décisions de justice. D’un autre côté, en écrivant du droit, étais-je vraiment si loin d’écrire sur la vie ? Car le droit, on le sait, n’est que la traduction juridique des faits sociaux…

En tout état de cause, ce que je n’ai jamais cessé de faire, en revanche, c’est de lire encore et encore. La lecture a toujours été mon loisir favori et l’est encore aujourd’hui. A la maison, beaucoup de membres de ma famille aiment lire. Ma défunte sœur aînée, Fatimata dite ‘’Mame Fatou’’, qui est au nombre de ceux à qui je dédie mon roman, était une grande lectrice ; elle était abonnée à de nombreux revues et magazines de l’époque comme ‘’Confidences’’, ‘’Nous deux’’, ‘’Intimité’’, ‘’Amina’’, ‘’Femme et Développement’’. Elle achetait en outre des romans qu’elle me prêtait. J'ai donc grandi dans cet environnement. Plus tard, j’ai eu fortement envie d’écrire. C’est ainsi qu’il y a quelques années, j’ai entamé l’écriture de ‘’Solitudes’’.

Pourquoi le titre ‘’Solitudes’’ ?

Parce que la solitude traverse le roman, elle est partout présente et elle est multiforme. En principe, la société sénégalaise est ouverte et conviviale, mais de plus en plus, il y a des personnes seules, surtout en ville. Il suffit de regarder autour de soi. Voyez les malades mentaux dans les rues, les clochards, les sans-abris et marginaux de toutes sortes. Ils n’ont personne et sont livrés à eux-mêmes. Il y a aussi les femmes brimées dans leur foyer, les orphelins maltraités par ceux qui les élèvent, les personnes âgées dont on ne s’occupe pas assez dans certaines familles.

D’un autre côté, je me suis arrêtée sur la pauvreté, la précarité : ils sont marchands ambulants, cireurs de chaussures, domestiques, lavandières, gardiens, hommes à tout faire. Ils sont presque invisibles, transparents, ils font partie du décor, mais on ne les voit presque pas.

Sur un autre plan, la solitude est la nature première de l’homme, même s’il est dit ‘’être social’’. Car chacun vit avec son moi, ses pensées, ses aspirations. Nous sommes seuls, chacun pris à part, parce que nous sommes chacun un individu dans sa singularité. Et c’est par la parole, le regard, le sourire que l’on peut aller à la rencontre de l’autre et sortir de la solitude. Or, certains personnages du roman n’ont plus d’attaches familiales. Ils recherchent qui son fils, qui son père ou son frère. Et puis, il y a le cas particulier de Fatim.

Justement, en parlant de Fatim, le personnage principal, on n'a pas l'impression qu'elle est aussi seule, avec son époux, ses jumelles et ses parents ?

On peut être entouré et être seul, malgré tout. Fatim vit une solitude qui vient du silence dans lequel elle s’est emmurée, du secret qu’elle porte et qu’elle a toujours tu. C’est une solitude morale et psychologique ; ce n’est pas le lien social qui est en cause. Elle appelle en permanence au secours, mais sa voix est muette, inaudible. Le silence est d’or, a-t-on l’habitude de dire, mais il peut être aussi destructeur, car c’est la parole qui libère.

Pour autant, la solitude est-elle un mal absolu ?

Non, pas du tout. Elle est même bienfaisante sous certains aspects. Elle est nécessaire pour réfléchir, se ressourcer, s’accomplir et créer. Elle est source de liberté, car elle nous permet de nous rendre compte que nous pouvons nous passer, même momentanément, des autres. Par ailleurs, que serait le monde si nous ressentions tous en même temps les mêmes émotions, les mêmes colères, que nous pouvions lire dans les pensées les uns des autres ? En somme, si nous étions connectés tous ensemble ? Le monde serait un chaos.

Pouvez-vous dresser pour les lecteurs un bref portrait-robot de Fatim, votre héroïne ?

Fatim est une jeune femme de son temps. Cultivée, moderne, dynamique, elle est un cadre supérieur dans une société de la place. Elle allie vie professionnelle et vie familiale, car elle est mariée à un homme qu’elle aime, un médecin avec qui elle a deux beaux enfants. En somme, elle a tout ce qui fait le bonheur d’une femme. Alors pourquoi n’est-elle pas heureuse ? C’est ce qu’on découvre dans le roman. C’est dire que les apparences sont souvent trompeuses et qu’on peut passer tous les jours à côté de la souffrance sans la percevoir. Fatim est un personnage complexe, mais elle est aussi très attachante.

Peut-on aussi dire qu'elle est un symbole pour toutes ces braves dames qui allient à la fois vie familiale et vie professionnelle ?

Effectivement. Les femmes ont fini de démontrer ce dont elles sont capables. Au plan professionnel, elles assument avec brio les mêmes tâches que les hommes ; elles sont actives et contribuent aux charges familiales. Mais, en outre, elles doivent faire face aux responsabilités naturelles, traditionnelles et sociétales qui sont les leurs dans une société à dominante patriarcale : donner la vie et prendre soin de son enfant, assumer le travail domestique, s’occuper de son intérieur et du bien-être de la famille. C’est une tension quasi-permanente pour les femmes, énormément de fatigue et de pression. Tout cela demande beaucoup d’organisation. C’est pratiquement pour les femmes réaliser un miracle quotidien et rien que pour cela, elles méritent le plus grand respect.

La législation sénégalaise garantit-elle à la femme la possibilité de s’acquitter de ses obligations familiales et maternelles sans entraves ?

Aucune législation, à mon avis, ne peut véritablement garantir cela, même si, en général, elle est de plus en plus soucieuse de l’émancipation de la femme, de conditions de travail décentes pour elle et de son bien-être. Il ne peut y avoir que des aménagements de la loi tenant compte de la spécificité et de la singularité de la femme.

Je cite quelques exemples. Ainsi, dans la loi n°61-34 du 15 juin 1961 modifiée instituant un Code du travail sénégalais, il a été prévu un certain nombre de dispositions en faveur de la femme salariée, comme l’interdiction des travaux pénibles ou dangereux. Lorsque son logement est fourni par l’employeur, ledit logement doit obéir à des normes, notamment au regard de l’hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille. Indépendamment du congé annuel qui est dû à tous les travailleurs, la femme enceinte bénéficiait déjà dans ce code d’un congé de maternité de quatorze semaines et durant cette période, il lui est dû l’indemnité journalière payée par la Caisse de sécurité sociale à laquelle est affilié obligatoirement tout employeur. La femme ne peut pas faire l’objet d’une mesure de licenciement durant son congé de maternité, et ce quelle que soit la faute que pourrait éventuellement lui reprocher l’employeur. En revanche, la femme enceinte et la mère sur la période de quinze jours suivant la naissance de son enfant, peuvent rompre leur contrat sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis. Pendant les quinze mois qui suivent la naissance de son enfant, la mère travailleuse a droit à des repos pour allaitement, à raison d’une heure par journée de travail.

Toutes ces dispositions ont été reprises dans la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail actuellement en vigueur. Il est vrai que cet arsenal juridique peut toujours être amélioré. Par exemple, et à titre comparatif, en Gambie, le congé de maternité est de six mois. Au Burkina Faso, un collectif réclame six mois de congé de maternité pour les femmes et un mois de congé pour les pères.

Le Sénégal a ratifié la Convention 183 de l’OIT sur la protection de la maternité adoptée à Genève le 15 juin 2000. Le Sénégal a ratifié la plupart, sinon toutes les conventions internationales protectrices des droits des femmes. D’ailleurs, il faut reconnaitre qu’au Sénégal, la législation du travail, notamment en ce qui concerne les femmes, est en conformité avec les normes internationales de travail.

Quid de l’égal accès à l’emploi entre les hommes et les femmes ?

L’article 25 de de la Constitution du Sénégal, notre charte fondamentale, proscrit toute discrimination entre l’homme et la femme quant à emploi, le salaire et l’impôt. C’est un principe fondamental.

Le préambule de cette Constitution intègre les conventions ratifiées par notre pays dont la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979, ratifiée par le Sénégal en 1985. Le Sénégal, entre autres instruments internationaux, a ratifié le Protocole de Maputo du 11 juillet 2003 (Protocole à la Charte africaine des Droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique dit PCADHPDFA). Toutes ces conventions ratifiées ont une valeur supra-légale.

Quant au Code du travail, son article 1er alinéa 2, dans sa rédaction en vigueur depuis 1997, dispose que l’Etat assure l’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi, sans distinction d’origine, de race, de sexe et de religion. L’article 10 du même code prévoit que la femme travailleuse a le droit de se syndiquer sans l’autorisation de son mari. Au Sénégal, je crois savoir qu’il existe dans les ministères une cellule du genre chargée de veiller au respect et à la promotion des droits des femmes.

Malgré le plaidoyer pour la femme, vous dites tout de même que le genre ne peut primer sur l’intelligence et la compétence, dans le recrutement en entreprise ?

Certes, une loi sur la parité existe au Sénégal depuis le 28 mai 2010, date de sa promulgation. Elle a été suivie d’un décret d’application pris le 26 février 2014. Elle institue la parité absolue homme-femme dans toutes les institutions totalement ou partiellement électives. D’ailleurs, l’application de cette loi a connu récemment des difficultés dans l’élection des membres des conseils et bureaux territoriaux, après les Locales du 23 janvier 2022. Mais dans le monde du travail, une parité ou même un privilège légal ou une discrimination positive qui favoriserait les femmes dans l’accès à l’emploi ne peut être envisagé.

Il se heurterait à la liberté pour l’employeur, public ou privé, de conclure un contrat de travail avec qui il le souhaite et aussi à sa liberté de ne pas contracter. Toute disposition légale ou réglementaire qui contrarierait cette liberté serait difficilement acceptable. En ce qui concerne les femmes, je suis plutôt pour que leurs compétences soient reconnues. A elles de se rendre indispensables et de s’imposer de par leur sérieux et leur engagement au travail. Qu’elles démontrent leur talent et leur efficacité, et alors, elles seront incontournables. C’est un défi permanent, mais très exaltant qui participe à leur épanouissement personnel et c’est la meilleure manière de combattre et de vaincre les discriminations de toutes sortes. C’est de cette manière seulement qu’elles pourront inverser la tendance.

D’un autre côté, il est vrai que parfois, certains employeurs, de manière très injuste, hésitent à engager une femme, même compétente, en ayant à l’esprit qu’elle aura des interruptions de service liées à une éventuelle grossesse, une maladie de son enfant, etc.

Vous semblez aussi accorder beaucoup d’importance à la médecine du travail. Pourquoi ?

Je suis attachée à la médecine en général. C’est un métier que j’admire et que je respecte énormément. J’ai voulu rendre hommage à cette belle profession, à travers le personnage de l’époux de Fatim qui est médecin, un homme pétri de qualités et qui voue un véritable culte à sa profession.

D’un autre côté, la médecine du travail m’interpelle tout particulièrement. C’est lié à mon métier de magistrat. J’ai traité beaucoup de dossiers de droit du travail aux différents degrés de la hiérarchie judiciaire et j’ai même eu le privilège de présider le tribunal du travail hors classe de Dakar. Je compte beaucoup d’amis parmi les syndicalistes et les mandataires sociaux. Je suis sensible au bien-être au travail et à la condition des travailleurs en général.

La santé, la sécurité et la prévention des risques au travail sont primordiales pour les travailleurs, mais aussi pour les entreprises, les institutions de sécurité sociale et les compagnies d’assurances qui supportent le coût des maladies et accidents professionnels, parfois mortels. Les travailleurs paient encore un lourd tribut à ces évènements tragiques. Aussi, on ne fera jamais assez pour garantir des normes d’hygiène, de santé et de sécurité suffisantes sur les lieux de travail.

La question de l’exclusion des jeunes filles enceintes de l’école est aussi abordée avec les cas pathétiques de Diodio, Absa et Sini. La question est-elle toujours d’actualité ? Ne pensez-vous pas que c’est une violation du droit à l’éducation de ces jeunes filles ?

La pratique de l’exclusion pour cause de grossesse est révolue depuis 2007. Dans le roman, par une note en bas de page, j’indique d’ailleurs que c’est la circulaire ministérielle n°004379/ME/SG/DEMSG/DAJLD du 1er octobre 2007 qui offre désormais la possibilité aux jeunes filles tombées enceintes de reprendre leurs études après l’accouchement. Auparavant, elles étaient définitivement exclues et cette décision dépendait d’une seule personne, à savoir le chef de l’établissement scolaire.

Bien sûr, l’exclusion pour cause de grossesse est une violation du droit à l’éducation des femmes et c’est une perte de chance immense pour la jeune fille, mais aussi pour la société. Car instruite, la femme et la jeune fille sont des agents de développement importants ; l’instruction les sensibilise également au bien-être de la famille, à celui des enfants et contribue notablement à leur épanouissement personnel en tant que femmes et êtres humains. Heureusement que les choses ont changé… La société prend de plus en plus conscience que l’instruction des filles est un facteur de développement économique et social. Et c’est tant mieux.

Est-ce que l’avortement médicalisé n’aurait pas pu être une solution pour permettre à ces jeunes filles d’échapper à l’humiliation et de poursuivre leurs rêves ?

C’est une question sensible, comme toutes les problématiques qui ont trait aux mœurs. La société sénégalaise est à dominante religieuse et est donc très conservatrice. D’où les passions que déchaînent les questions telles que l’éducation sexuelle à l’école, la contraception et l’avortement médicalisé que vous évoquez.

Quel est votre point de vue sur la manière dont la société traite ses détenus, avec le cas de Diodio abandonnée par toute sa famille à sa sortie de prison ?

La personne emprisonnée demeure un être humain, même si, à un moment donné de sa vie, elle s’est écartée du droit chemin et de la norme sociale. Des conditions de vie décentes en prison, des activités de formation sont les meilleurs moyens d’aider les détenus à supporter au mieux l’enfermement et de favoriser leur resocialisation et leur réinsertion. L’emprisonnement est stigmatisant. Il suscite le mépris et la peur. Les préjugés ont la vie dure, mais les mentalités évoluent tout de même, car il y a une politique d’ouverture en faveur des détenus et cette politique fait peu à peu le lien entre la prison et la société, de manière à favoriser l’humanisation de l’enfermement.

En outre, au Sénégal, l’aménagement des peines et les peines alternatives font partie de l’arsenal législatif, même si ces dernières ne peuvent guère concerner les crimes. Les acteurs de la société civile, les organisations et associations caritatives, de leur côté, jouent leur partition ; l’objectif étant de faire du détenu un ‘’sujet de Droits de l’homme’’ qui subit sa peine, mais dont les droits fondamentaux sont respectés.

‘’O mon Dieu, que n’as-Tu arrêté le temps sur nos vertes années, Toi qui savais qu’elles seraient les meilleures de notre vie ?’’, vous exclamez-vous. Que regrettez-vous le plus de ce bel âge ?

Ce n’est pas moi qui m’exclame ainsi, c’est le personnage principal, Fatim. Mais il est vrai que nous avons tous la nostalgie de nos jeunes années et l’école, en particulier, cristallise cette nostalgie. Moi, personnellement, ce que je regrette le plus, et je cite pêle-mêle, c’est l’insouciance, les jeux à l’école, les balançoires, le potager, les concours de calligraphie, le porte- plume, les pleins et les déliés, les cahiers de vacances, le goût du lait en poudre que l’Unicef, dans le cadre de son Programme de lutte contre la malnutrition, distribuait aux écoliers… Et aussi la figure paternelle, mon père ayant été souvent pour moi, à la fois, mon enseignant en classe quand il remplaçait un maître absent, mon directeur d’école et mon père tout simplement. Un homme bon et courtois, d’une grandeur d’âme sans égale. C’est pour toutes ces raisons que l’enseignement est l’autre métier auquel je rends hommage à travers mon roman.

Vous faites quand même une ‘’belle’’ photographie de Dakar avec ses mendiants, ses embouteillages, ses hommes de tenue à tous les ronds-points… N’y a-t-il pas urgence à secourir la capitale ?

J’ai tenté de restituer le visage de Dakar. L’occupation anarchique de l’espace public y est une réalité que les citadins déplorent. C’est une triste réalité. Les trottoirs n’appartiennent plus aux piétons. Ils sont encombrés par les tables, le commerce ambulant, les gargotes, les kiosques, les ateliers de toutes sortes et les dépôts d’ordures. Dans certaines artères, la chaussée elle-même n’est pas épargnée. En outre, toutes sortes de marginaux développent dans la rue un mode de vie bien à eux. On assiste souvent à des scènes renversantes, absolument surréalistes. En fait, Dakar a un double visage : celui d’une ville moderne, attrayante et agréable à vivre et, de l’autre, celui d’une ville défigurée et envahie par le désordre et l’insalubrité.

Que pensez-vous de la mendicité ? Que faudrait-il faire pour l’éradiquer ?

Je rappelle que la mendicité, ainsi que le vagabondage et la divagation d’animaux sont des infractions pénales punies par la loi. Pourtant, certaines personnes mendient depuis vingt, trente ans ou plus ; et en définitive, elles en font un métier. Des ressortissants de pays limitrophes migrent vers Dakar dans le seul but de mendier. A hauteur des feux rouges, les chaises roulantes disputent la chaussée aux voitures, nonobstant le danger d’un tel comportement, se glissent entre deux files pour foncer vers les portières des véhicules. Des femmes jeunes et en bonne santé mendient dans la rue à longueur de journée, privant les enfants qui les accompagnent d’éducation et les exposant à la pollution, à la fumée des pots d’échappement, à la poussière, au vent et aux intempéries. Je pense qu’au bout d’un certain temps passé à mendier, on doit pouvoir, avec l’argent amassé, commencer une activité honnête génératrice de revenus. On peut se tourner également vers le financement de micro-projets, notamment pour ce qui est des femmes. On ne peut nier que la pauvreté et la précarité existent. Elles ne sauraient pour autant justifier tous les désordres.

‘’On avance trop souvent contre des magistrats, et avec beaucoup de légèreté, des affirmations mensongères et fantaisistes, des calomnies et des médisances dénuées de tout fondement’’

Je pense que l’aide aux plus démunis pourrait être organisée pour être collectée par des structures et personnes de bonne volonté, en vue de sa redistribution aux pauvres. Il faut une synergie d’actions entre tous les services, les secteurs de l’administration concernés, les travailleurs sociaux, les groupements, les communautés et organisations religieuses et, en outre, le renforcement des moyens techniques et financiers des intervenants institutionnels.

Quant au sort des petits mendiants (talibés et autres enfants), il interpelle notre conscience. Leur situation est une violation de leurs droits à l’éducation, à la santé, à la sécurité et à leur intégrité physique et morale. Cependant, des dispositions légales et réglementaires visant à les protéger existent.

En outre, le Sénégal a ratifié les conventions internationales relatives à la protection de l’enfance et les a mises en œuvre. La Stratégie nationale de protection des enfants (SNPE) est le référentiel de base dans notre pays. L’arsenal juridique et institutionnel est satisfaisant. L’action concertée de l’Etat, des institutions au service de l’enfance en danger et des autorités religieuses devrait permettre de trouver les meilleures solutions à cette question. Il y a aussi, toujours en ce qui concerne la protection des enfants, le Programme national de retrait et de réinsertion socio-économique des enfants en situation de rue.

Il y a la question du refus de paternité, avec notamment le cas de Diodio. Que vous inspire ce phénomène en tant que juriste ?

Notre droit positif n’admet pas la recherche judiciaire de paternité. Cette interdiction est posée par l’article 196 du Code de la famille. Cependant, l’enfant naturel peut faire l’objet d’une reconnaissance volontaire et selon l’article 211 du Code de la famille, il peut rechercher en justice son père, si ce dernier a procédé à son baptême ou lui a donné un prénom. La preuve, par témoin, étant recevable dans ce cas. Par une autre action, ‘’l’action en indication de paternité’’, réglementée à l’article 215 du Code de la famille, l’enfant naturel, sous certaines conditions, peut obtenir des aliments de l’homme ‘’indiqué’’ comme étant son père par une décision judiciaire.

Mais cette action n’a pas de conséquences juridiques relativement à l’établissement de la filiation et ses effets sont purement alimentaires, malgré le rôle indéniable qu’y joue la paternité. En réalité, l’action en indication de paternité est une action hybride et paradoxale, car tout en se fondant sur la paternité, elle se limite à octroyer des aliments (pension alimentaire) à l’enfant naturel. Dès lors, il aurait été plus exact de nommer cette action ‘’action alimentaire’’ ou ‘’action aux fins de subsides’’. L’action en indication de paternité est le résultat d’une laborieuse gymnastique intellectuelle du législateur sénégalais. Je parlais tantôt d’une société sénégalaise très conservatrice. Or, le droit, en tant que phénomène social, se doit d’être en harmonie avec la société qu’il entend régir. C’est ce qui explique cette action.

Le livre se referme sur beaucoup de questions restées sans réponse. Modou retrouvera-t-il son père ? Fatim va-t-elle se libérer de son secret ? Y aura-t-il une suite ?

Effectivement, le roman se referme sur des questions sans réponse. Je l’ai voulu ainsi, pour laisser aux lectrices et lecteurs leur part de rêve et d’imagination. Chaque lectrice ou lecteur, selon sa sensibilité, peut trouver sa réponse à ces questions. Une suite à ‘’Solitudes’’ ? Qui sait ? C’est possible. Je peux aussi décider d’écrire sur tout autre chose. Tout est question d’inspiration et aussi de ce que l’on a envie de développer et de partager avec les autres.

Parlons à présent de tout autre chose. Quel regard portez-vous sur votre profession, la magistrature qui suscite beaucoup de polémique ?

Rendre la justice n’est pas chose facile, hier comme aujourd’hui. Quel justiciable, même dans son tort, se déclarerait content d’être condamné ou encore satisfait d’être débouté de son action qu’il souhaitait entendre déclarer légitime ? Les décisions judiciaires seront toujours critiquées et on comprend qu’elles puissent l’être. Mais cela doit rester dans les limites de la décence, loin des attaques personnelles. Nul intérêt à ce que la justice soit malmenée et discréditée, car elle demeure un régulateur social au service de tous.

D’une manière générale, on se doit d’être juste envers la magistrature, composée en grande majorité de magistrats loyaux et intègres. Car nous connaissons les devoirs résultant de notre statut et le sens du serment que nous avons prêté en tant que magistrats. Or, on avance trop souvent contre des magistrats, et avec beaucoup de légèreté, des affirmations mensongères et fantaisistes, des calomnies et des médisances dénuées de tout fondement.