George Floyd rappelle aussi la grandeur de Lincoln

Pendant la lutte pour l’indépendance des colonies américaines, Johns Adams, deuxième président des États-Unis, disait à l’endroit de l’Empire britannique : « Nous ne voulons pas être traités comme des nègres !» (Losurdo, 2006 :63). Cette déclaration scandaleuse suffit pour démontrer que la démocratie américaine, tant chantée, excluait de fait et de droit les Noirs qui étaient incapables de dépasser le statut d’esclave et de subordonné. Nous pouvons aussi rappeler que George Washington avait exclu les Noirs de la Continental Army en 1775 et Thomas Jefferson avait signé en 1802 un texte de loi interdisant aux Noirs le transport du courrier postal.

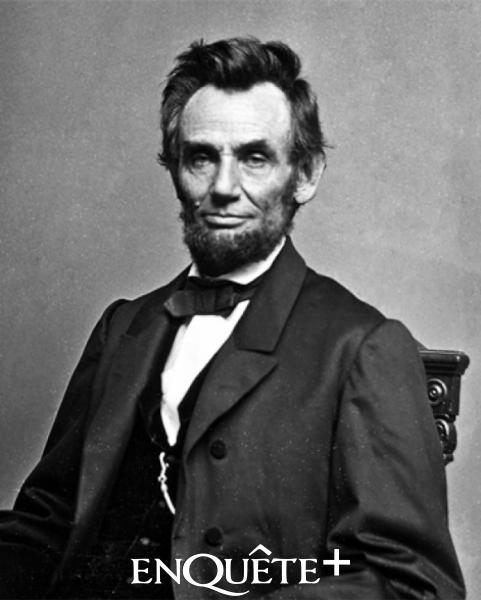

C’est dans cette culture américaine fondée sur la domination raciale qu’Abraham Lincoln sera élu sixième président des États-Unis en 1860. Son élection a eu pour conséquence directe, l’éclatement de la Guerre civile américaine, parce que les États du Sud esclavagiste craignaient les idées progressistes et abolitionnistes de Lincoln. Ce dernier eut le courage de dire à ses compatriotes, incapables d’entendre la voix de l’égalité : « Si l’esclavage n’est pas injuste, alors rien n’est injuste » (S.B. Oates, 2010 :113).

Lincoln a affronté l’épreuve de la Guerre civile en mettant la question de l’égalité au cœur du conflit. Il travailla à la sauvegarde de l’Union et à la libération des esclaves. C’est pourquoi, il est considéré comme l’auteur de la « Proclamation d’émancipation » des Noirs promulguée le 1er janvier 1863.Il abolit l’esclavage sur l’ensemble du territoire des États-Unis. Après avoir apposé sa signature sur le document le plus révolutionnaire de l’histoire de la nation américaine, il prononça ces paroles à l’endroit de ceux qui l’entouraient : « Si mon nom entre jamais dans l’Histoire, ce sera pour cet acte » (S. B. Oates, 1984 :406).

Après sa réélection à la présidence en 1864, craignant que sa « Proclamation d’émancipation » des Noirs soit ultérieurement invalidée par les tribunaux ou annulée par un nouveau Congrès ou une nouvelle administration, il mettra toute son énergie dans l’adoption du Treizième amendement à la constitution qui interdirait toute velléité de revenir sur l’émancipation des esclaves. Le 31 janvier 1865, la Chambre des représentants adopta l’amendement historique qui abolit définitivement l’esclavage en Amérique.

L’homme était profondément respectueux de la dignité humaine. Le 04 avril 1865, Lincoln se rendit à Richmond pour rencontrer la communauté noire qui vivait dans la ville. Un vieil homme d’une soixantaine d’années tomba à genou, suivis d’autres Noirs pour le remercier de la liberté qu’il avait apporté à leur peuple. Lincoln leur dit avec fermeté : « Vous ne devez-vous agenouiller que devant Dieu » (B. Quarles, 1962 :212).

Compte tenu de tout ce qui précède, Lincoln apparaît dans l’histoire comme un homme qui a œuvré pour la libération des Noirs. Les esclavagistes ne lui pardonneront jamais ses idées égalitaristes. Le 14 avril 1865, au théâtre Ford de Washington, la main assassine de John Wilkes Booth ouvra le feu sur Lincoln. Les esclavagistes guérissent difficilement de la folie de la suprématie raciale. En réalité, ce sont les descendants de John Wilkes Booth, ravagés encore et toujours par le venin de la haine qui ont tiré sur Malcom X, le 21 février 1965 et sur Martin Luther King, le 04 avril 1968. Aujourd’hui, ce sont les mêmes qui ont tué George Floyd, le 25 mai 2020.

La mort de Lincoln fut un grand choc pour l’humanité. Les Noirs américains chantent dans un vieux negro spiritual : « Le Christ est mort pour notre Rédemption et Lincoln pour notre Libération » (B. Quarles, 1962 :220). Le 13 mai 1865, Karl Marx et l’Association internationale des travailleurs adressent une lettre de condoléances au président Johnson. Cette lettre brosse un portrait juste de Lincoln : « Il fut l’un des rares ayant réussi à devenir un grand homme sans cesser d’être bon. La modestie de cet homme, grand et brave, était telle que le monde n’a découvert qu’il était un héros qu’après qu’il soit mort en martyr ». (K. Marx/A. Lincoln, 2012 :238). En France, trois mille étudiants défilèrent devant la légation des États-Unis pour honorer la mémoire de cet humaniste que fut Lincoln. Les élèves des écoles écrivirent une lettre d’hommage à la mémoire du grand héros de l’égalité.

En 1908, dans une région sauvage et reculée du Nord-Caucase, en pleine Russie des Tsars, Léon Tolstoï, le grand écrivain de l’époque, est l’hôte d’un chef tribal « vivant loin de toute civilisation dans les montagnes ». Ce chef, qui avait rassemblé ses proches, demandait au savant qui était de passage de leur raconter la vie des hommes illustres de l’Histoire. Tolstoï leur parla d’Alexandre le Grand, de Jules César, de Napoléon Bonaparte, de Fréderic le Grand.

Constatant que la rencontre touchait à sa fin, le chef se lève pour dire qu’il regrettait qu’on n’ait rien dit sur Lincoln, un grand héros dont le pays qu’il habitait s’appelait l’Amérique. Il dit à Tolstoï : « Dites-nous pourquoi Lincoln a été tué ?». Léon Tolstoï fut ému par ces frustes barbares qui se passionnaient pour un homme qui habitait un pays lointain et était mort depuis des décennies. Il leur parla de Lincoln et de son honnêteté légendaire. Tolstoï évoqua que la supériorité de Lincoln réside dans sa force morale et la grandeur de son caractère : « Washington était un Américain type. Napoléon était un Français type, mais Lincoln était un humaniste aussi grand que le monde. Il était plus grand que son pays, plus grand que tous les présidents réunis » (D. K. Goodwin, 2012 : 332).

Au moment de conclure, Tolstoï, le grand humaniste, l’un des plus grands écrivains de la littérature universelle, dit à ces hôtes qui vivaient dans les montagnes reculées du Nord-Caucase : « La grandeur de Napoléon, César ou Washington n’est qu’un rayon de lune à côté du soleil de Lincoln » (B. Vincent, 2009 :372).

Le lendemain, tandis que Tolstoï se prépare à rentrer, ils lui demandent de leur procurer un portrait de Lincoln. Il ne tardera pas à satisfaire cette doléance, parce qu’un des ses amis avait chez lui une grande photographie de Lincoln.

Cette belle histoire humaine a continué son chemin jusqu’à mon Sénégal natal. Depuis plusieurs années, j’ai accroché un portrait de Lincoln sur le mur de mon bureau de travail, à côté de ma bibliothèque. Le regard bienveillant du vieil homme me rappelle à tout instant que chaque génération doit renouveler la lutte pour l’égalité.

Dr Babacar DIOP.

Dakar, le 09 juin 2020