Les points de vulnérabilité du Sénégal

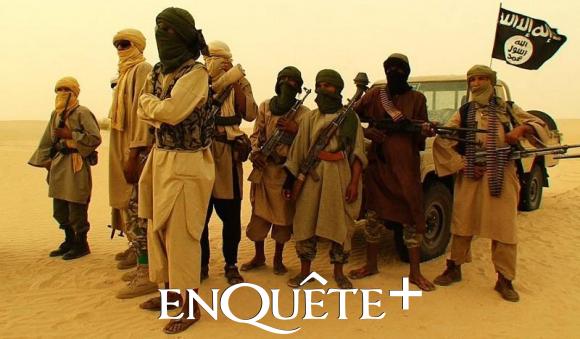

Notre pays présente des facteurs de vulnérabilité que le JNIM peut exploiter, selon un rapport. Pour mieux comprendre le Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimîn (JNIM), le Timbuktu Institute publie aujourd'hui un rapport intitulé : « Menace du JNIM dans la zone des trois frontières du Mali, Mauritanie et Sénégal ». Le document, parcouru par EnQuête, montre que le Sénégal présente des facteurs de vulnérabilité que le JNIM peut exploiter.

La région des trois frontières, située à la jonction du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal, est devenue un théâtre d’opérations stratégiques pour le Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimîn (JNIM), un groupe terroriste cherchant à étendre son influence au-delà des frontières maliennes, selon Timbuktu Institute dans un rapport intitulé : « Menace du JNIM dans la zone des trois frontières du Mali, Mauritanie et Sénégal ».

Cette zone, marquée par la proximité de villes clés et stratégiques pour l’approvisionnement de la capitale malienne, dit-on, est caractérisée par des stratégies d’infiltration et de positionnement du JNIM, augurant, pour certains, d’une menace croissante pour les prochaines années. ‘’Le JNIM, déjà actif dans le Sud-Ouest du Mali, notamment dans la région de Kayes, intensifie ses activités violentes et s’infiltre dans les réseaux économiques et criminels transfrontaliers, tout en tentant d’exploiter les vulnérabilités socio-économiques et idéologiques des zones voisines de la Mauritanie et de l’Est du Sénégal’’, alerte Timbuktu Institute.

Selon le rapport, les actions du Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimîn (JNIM) dans le sud-ouest du Mali indiquent qu'il cherche à infiltrer la Mauritanie et le Sénégal. Le JNIM a augmenté de façon exponentielle ses activités à Kayes, région frontalière du Mali avec la Guinée, la Mauritanie et le Sénégal. Ces activités comprennent des attaques complexes contre les forces de sécurité, la coercition des civils et l’économie criminelle.

‘’L'objectif principal du JNIM, souligne le rapport, est de pousser les forces de sécurité maliennes hors des zones proches de Bamako et de délégitimer le gouvernement, jetant ainsi les bases d'une extension de sa zone d'opérations. Le JNIM a déjà infiltré de manière illicite des secteurs économiques clés, tels que l'exploitation forestière et minière, qui dépendent des échanges avec la Mauritanie et le Sénégal. Les intérêts du JNIM dans ces secteurs lui permettent d'établir des réseaux transfrontaliers. Le groupe est conscient qu’il peut utiliser ces réseaux pour faciliter le mouvement des personnes et des ressources affiliées vers la Mauritanie et le Sénégal’’.

Selon Timbuktu Institute, bien que sa priorité immédiate soit d'utiliser les espaces mauritaniens et sénégalais à des fins économiques pour faciliter le financement de ses actions et le recrutement, le JNIM essaiera probablement d'étendre progressivement son contrôle territorial à l'avenir. Or, souligne-t-il, le Sénégal présente des facteurs de vulnérabilité que le JNIM peut exploiter, notamment une frontière poreuse, un déficit de prise de conscience des enjeux sécuritaires au sein de la population, des défis socio-économiques pressants et la propagation du salafisme en tant que matrice idéologique.

‘’La frontière du Sénégal avec le Mali est déjà largement exploitée par les contrebandiers, et sa géographie rend sa sécurisation plus difficile. Cependant, une partie importante de la population des régions menacées par l'expansion du JNIM ne considère pas le groupe comme une menace immédiate. Le chômage reste élevé dans ces régions, et les systèmes de castes dans la zone de Bakel perpétuent les inégalités et autres injustices dues à la stigmatisation de communautés entières. Les idéologues salafistes ont utilisé ces griefs pour influencer les croyances religieuses des individus, les rendant potentiellement plus réceptifs à l'extrémisme violent en brandissant l’offre d’une « théologie de la libération » par rapport à l’islam traditionnel, dont les acteurs ne condamnent pas suffisamment le système des castes’’, analyse le rapport.

Ainsi, les rédacteurs estiment que le Sénégal oriental pourrait être vulnérable à ces idéologies, car le soufisme n'y est pas aussi répandu que dans le reste du pays. Et que le JNIM a déjà exploité des vulnérabilités similaires dans tout le Sahel. Ils préviennent : ‘’le Sénégal ne devrait pas être considéré comme une exception durable sans des efforts de prévention et de renforcement de la résilience communautaire’’.

Les facteurs de résilience du Sénégal

Toutefois, fait remarquer Timbuktu Institute, le Sénégal dispose de facteurs de résilience qui l'ont jusqu'à présent épargné, principalement sa cohésion sociale et ses forces de sécurité compétentes et professionnelles. À cela s’ajoutent le respect mutuel et l’esprit de cohabitation pacifique qui caractérisent les différents groupes ethniques et religieux.

‘’Leurs relations harmonieuses rendent difficile pour le JNIM d'exploiter les tensions existantes à son profit, comme il a pu le faire ailleurs dans la région. En outre, une très grande majorité de Sénégalais n'adhère pas aux idéologies plus radicales partagées par des adeptes de groupes comme le JNIM. Ils privilégient un enseignement modéré de l’islam, en particulier celui des leaders des confréries soufies, qui renforcent la cohésion sociale et s'opposent à la radicalisation et à l'extrémisme violent. Même si les confréries ne sont pas aussi influentes dans les régions frontalières de l’Est, celles-ci n'ont pas, jusqu’ici, connu de montée notable de l'extrémisme’’, tempère le rapport.

Malgré la propagation du salafisme, poursuit le document, la plupart des Sénégalais des régions frontalières et de l'ensemble du pays continuent d'adhérer aux enseignements modérés des chefs religieux locaux et à l'islam traditionnel. Ces enseignements sont souvent axés sur l'amélioration de soi et de la communauté plutôt que sur des orientations idéologiques qui sèment la discorde.

En outre, le même rapport souligne que les dirigeants des différentes confréries soufies et des groupes religieux collaborent entre eux, avec les représentants du gouvernement et avec les autres dirigeants de la communauté pour promouvoir la cohésion. « En conséquence, les habitants des régions de Matam et de Tambacounda estiment que les chefs religieux sont le deuxième acteur le plus important, après le gouvernement, dans la prévention de l'extrémisme violent. Les messages de ces leaders semblent influencer positivement la population locale, y compris les jeunes, même s'ils pourraient être transmis par des moyens plus modernes afin de mieux résister à l’offensive idéologique salafiste’’.

Ainsi, souligne Timbuktu Institute, ‘’Alors que les banlieues de Dakar semblent avoir connu une montée des courants salafistes, seuls 4 % des résidents des régions de Kédougou, Matam et Tambacounda disent connaître un individu qui partagerait la même idéologie que les groupes extrémistes violents, selon une enquête interne de 2024 du Timbuktu Institute. De même, seuls 7 % des habitants de la région de Tambacounda et 3 % des habitants de la région de Matam affirment connaître une personne susceptible d'être impliquée dans des activités terroristes. Un contact de la zone de Kidira, dans la région de Tambacounda, souligne une faible pénétration d'idéologies radicales au point de menacer la concorde interreligieuse en déclarant : « Il y a beaucoup de courants religieux qui cohabitent sans problème. Je pense que les problèmes entre les courants sont plus visibles à Bakel ».

L'influence des chefs religieux modérés, comme ceux de la cité religieuse de Woudou Thierno, contribuerait ainsi à la stabilité à Kidira, Diyabougou et ailleurs dans les régions frontalières. Même à Bakel, dans la région de Tambacounda, la radicalisation n'est pas considérée comme un phénomène massif, selon une enquête interne du Timbuktu Institute réalisée en 2024.

Par contre, il y a une augmentation générale des prédicateurs salafistes et des mosquées, mais les chiffres précédents suggèrent une résistance à ces idéologies qui pourraient encourager la violence, selon le rapport.

Les rédacteurs font aussi remarquer que le Sénégal dispose de forces de sécurité professionnelles qui entretiennent des relations saines et relativement paisibles avec les populations locales. Cela atténue un autre grief que le JNIM a exploité dans le Sahel, à savoir l’opposition entre populations frontalières et forces de sécurité. De ce point de vue, dit-on, le Sénégal dispose d'une base solide de résilience pour empêcher l'expansion et l'installation durable du JNIM.

En effet, souligne le rapport, « à partir de ces éléments factuels, le gouvernement sénégalais pourrait s'appuyer sur ces forces et s'attaquer aux vulnérabilités pour améliorer la sécurité des parties de son territoire les plus exposées en renforçant la résilience des communautés. Il est nécessaire de renforcer la présence de ses forces de sécurité permanentes dans les régions frontalières ainsi que sa coopération avec le Mali et la Mauritanie. Il devrait également mener des campagnes de sensibilisation auprès des leaders locaux – qu’ils soient religieux ou traditionnels – et accroître les programmes visant à atténuer les difficultés et vulnérabilités socio-économiques. Ces politiques, basées sur une approche holistique, devront intégrer les aspects sécuritaires, culturels et socio-économiques afin de limiter les possibilités d'infiltration du JNIM ».

D’ailleurs, dit-on, par rapport aux autres États du Sahel, les forces de sécurité du Sénégal semblent mieux dimensionnées, entraînées et équipées pour protéger le territoire de l'expansion éventuelle de groupes comme le JNIM. ‘’Malgré une population moins nombreuse et un territoire encore moins étendu qu’au Mali, au Niger et au Burkina Faso, les effectifs des forces de sécurité du Sénégal sont à peu près de la même taille que ceux du Mali et du Niger, et plus importants que ceux du Burkina Faso’’, renseigne le rapport.

L’activité économique du JNIM dans la zone des trois frontières

Timbuktu Institute fait par ailleurs remarquer que l'augmentation des activités du JNIM dans le sud-ouest du Mali lui a permis d'accroître son implication dans les secteurs et circuits économiques qui traversent la Mauritanie et le Sénégal. Il s'agit notamment de l'élevage, de la contrebande et de l'exploitation forestière. Selon le rapport, ‘’un volume important de bétail, de bois, d'armes et de drogues est transporté à travers la zone des trois frontières, et le JNIM infiltre souvent ces activités économiques de manière illicite. Par exemple, renseignent les rédacteurs, le groupe terroriste est de plus en plus impliqué dans des vols de bétail à grande échelle, en particulier de bovins, à partir de ses zones d'opération au Mali. Il s'est imposé comme un acteur clé de cette activité économique lucrative, ce qui signifie qu'une grande partie du commerce national et transfrontalier lui profite par le biais de ses intermédiaires et relais dans la zone’’.

Timbuktu Institute indique que la situation est similaire dans le secteur du trafic de bois, car le JNIM permet aux exploitants forestiers d'opérer dans les zones qu'il influence ou contrôle en échange d'une part des revenus et bénéfices. Il influence, de ce fait, les activités économiques nationales ainsi que le commerce transfrontalier, garantissant et déterminant les conditions nécessaires à l’acheminement du bois en toute sécurité.

‘’Bien que le JNIM n'ait pas encore exploité de manière substantielle les mines d'or de Kayes ou des régions de Kédougou et de Tambacounda au Sénégal, ses extorsions de mines d'or dans le nord du Mali et au Burkina Faso indiquent qu'il n’écarterait pas, dans un futur proche, d’en tirer profit. Plus que son activité sécuritaire et de gouvernance des territoires – qu’il essaie de limiter –, l'activité économique du JNIM lui a permis de s'implanter par des circuits commerciaux en Mauritanie et au Sénégal, certains commerçants de ces États étant contraints de collaborer indirectement avec lui’’, alerte l’institut.

Les recommandations du rapport

Le rapport recommande de renforcer davantage la présence des forces de sécurité dans les régions frontalières, de renforcer la coopération transfrontalière avec le Mali et la Mauritanie, de mener des campagnes de sensibilisation auprès des chefs communautaires et de renforcer les programmes d’insertion des groupes socio-économiques vulnérables.

CHEIKH THIAM