L’État “arme” les journalistes

Pour renforcer la capacité des journalistes en santé, un atelier sur la Mpox et la fièvre de la Vallée du Rift (FVR) a été organisé hier. Il a permis de faire le point sur ces deux pathologies et d’édicter la marche à suivre pour en venir à bout.

Dr Youssou B. Guèye, responsable de la surveillance des équipes d’intervention de la Mpox et de la fièvre de la Vallée du Rift, souligne qu’en Afrique, en 2025, il y a eu 1 038 cas. Au Sénégal, renseigne-t-il, à la semaine 40, il y a eu 146 cas suspects de Mpox. Sur ces cas, 54,1 % relèvent de la varicelle-zoster.

Pour les cas confirmés, il y en eu 6 dont un guéri et 5 cas actifs. Selon ses dires, cinq districts sanitaires ont notifié les cas positifs, avec un âge moyen de 28,8 ans. Les cas contacts, informe-t-il, sont au nombre de 78, dont 69 à suivre. Avant d’ajouter que les contacts sexuels jouent un rôle majeur dans la transmission de cette maladie.

Abordant la question de la prévention, il a souligné l’importance de l’hygiène des mains, du port des masques, de l’évitement des contacts et de la protection sexuelle. « L’utilisation de préservatifs réduit le risque d’infection, mais n’empêche pas la transmission peau à peau ou bouche à peau. Utilisez des préservatifs pendant 12 semaines après guérison. Il faut aussi éviter les nouveaux partenaires lors de périodes de transmission accrue pour réduire le risque de Mpox », a indiqué Dr Guèye, qui a confié que le vaccin contre cette maladie existe, mais n’est pas encore disponible au Sénégal.

72 cas positifs de fièvre de la Vallée du Rift

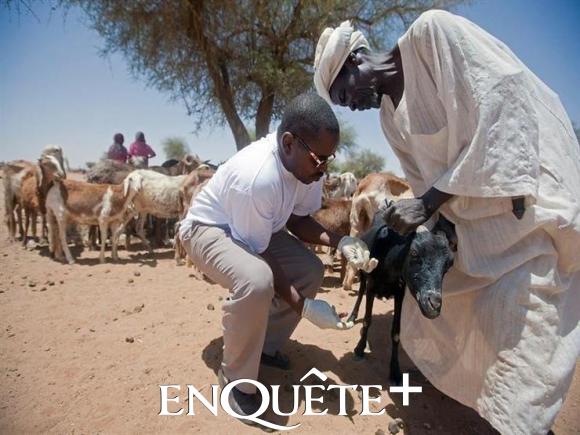

De son côté, Dr Khady Niang, vétérinaire et responsable de la vaccination à la direction des services vétérinaires, a indiqué que 72 cas positifs de fièvre de la Vallée du Rift (FVR) ont été confirmés, dont 54 % pour l’espèce ovine, suivie de la caprine (38 %) et de la bovine (8 %). 10 052 animaux, indique-t-elle, ont été vaccinés.

Elle souligne que la maladie se transmet par les moustiques, le contact avec des fluides ou tissus infectés ; il y a aussi la transmission verticale (de la mère au fœtus). Les populations exposées sont les éleveurs (notamment les membres de leur famille s’occupant des animaux), les bouchers, les employés d’abattoir (lors de l’abattage d’un animal virémique), les vétérinaires et les techniciens.

Les signes cliniques se manifestent par la fièvre, l’abattement, la faiblesse, la perte d’appétit, la diarrhée, des avortements soudains en masse et des morts subites. « Il n’existe aucun traitement antiviral spécifique contre la FVR chez les animaux. La prise en charge repose donc sur des soins de support et des mesures de prévention : soins de support : hydratation (perfusion si possible, surtout en cas de fièvre élevée ou de déshydratation), antibiotiques à large spectre (pour prévenir les infections bactériennes secondaires), isolation des animaux malades (pour limiter la propagation du virus) ; lutte contre les moustiques (vecteurs) : élimination ou limitation des zones de reproduction (flaques, mares, eaux stagnantes), coupe des herbes autour des habitations, utilisation d’insecticides adaptés (sur les animaux et dans les abris), installation de moustiquaires dans les étables ou enclos, évitement de l’exposition des animaux dans les zones humides après de fortes pluies ; vaccination des animaux ; limitation des contacts avec des animaux infectés (isolement des animaux malades ou ayant avorté, évitement de l’introduction d’animaux non vaccinés dans les troupeaux, contrôle des mouvements d’animaux dans les zones à risque) ; hygiène et biosécurité ; surveillance épidémiologique ; sensibilisation des éleveurs », explique la vétérinaire.

Les stratégies de réponse aux deux épidémies

Concernant les stratégies de réponse aux épidémies de FVR et de Mpox, Dr Diombogne Ndour, du Centre des opérations d’urgence sanitaire (COUS), souligne qu’une approche multisectorielle coordonnée est essentielle, ces zoonoses virales affectant à la fois les animaux et les humains. La FVR, selon elle, touche surtout les petits ruminants et est transmise principalement par les moustiques. Elle est endémique. Le Sénégal n’est pas endémique pour la Mpox, dont la transmission interhumaine pose problème.

Pour la surveillance épidémiologique, elle évoque : le renforcement de la surveillance (santé humaine, animale et environnementale) ; la recherche active des cas ; le déploiement d’entomologistes pour identifier et décrire les vecteurs responsables ; la supervision du dispositif de surveillance dans les districts.

S’agissant de la lutte antivectorielle, elle cite : le traitement du bétail par acaricides (répulsifs) ; le saupoudrage et le traitement des mares d’eau par les brigades régionales d’hygiène ; l’aspersion intra-domiciliaire chez les cas confirmés ; le traitement des écoles pour préparer la rentrée ; la mise à disposition de moustiquaires imprégnées (MILDA).

CHEIKH THIAM