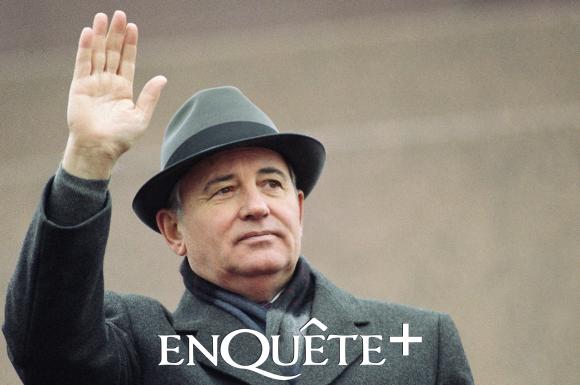

Mikhaïl Gorbatchev, le dernier dirigeant de l’URSS, est mort

Artisan du rapprochement Est-Ouest, le père de la perestroïka est décédé à l’âge de 91 ans. Perçu, en Russie, comme le responsable du chaos qui suivi la chute de l’Union soviétique, il avait quitté la vie politique en 1991.

Acteur majeur de l’histoire du XXe siècle, Mikhaïl Sergueïevitch Gorbatchev, secrétaire général du comité central du Parti communiste de l’Union soviétique (PCUS) puis premier, et éphémère dernier président de l’URSS, est mort « après une longue et grave maladie » à l’âge de 91 ans, ont annoncé, mardi 30 août, les agences de presse russes citant des responsables de l’Hôpital clinique centrale (TSKB) de Moscou, dépendant de la présidence russe.

Adulé en Occident, Mikhaïl Gorbatchev vivait dans un quasi-anonymat en Russie depuis sa sortie de la vie politique, en 1991. Comble du paradoxe, l’artisan du rapprochement Est-Ouest séduisait les foules en Europe et suscitait l’indifférence chez lui.

En Russie, selon un sondage publié en février 2017 par l’institut Levada, 7 % des personnes interrogées disaient éprouver du respect pour le dernier dirigeant soviétique, lauréat du prix Nobel de la paix en 1990. De ce désamour, il avait pris son parti. En mars 2011, tournant le dos à Moscou l’ingrate, l’homme à la célèbre tache lie-de-vin sur le front, avait choisi de fêter son 80e anniversaire à l’Albert Hall de Londres.

Evaluer le rôle de Mikhaïl Gorbatchev est affaire de géographie. En Europe et aux Etats-Unis, il restera associé à la détente, au rapprochement Est-Ouest, à la fin de la guerre soviéto-afghane (1979-1989), à la réunification de l’Allemagne, au souffle de liberté qui déferla sur la « prison des peuples ».

Dans l’aire postsoviétique, la vision est tout autre. L’écroulement de l’empire ? C’est lui. Le chaos qui suivit ? C’est encore lui. Confite en nostalgie pour l’empire perdu, la Russie de Vladimir Poutine perçoit la chute de l’URSS, enterrée d’une pichenette le 25 décembre 1991, comme le résultat de la capitulation de Mikhaïl Gorbatchev face à l’Occident.

Gorbatchev lui-même avait fini par y croire. « La majorité des Russes, comme moi, ne veut pas la restauration de l’URSS, mais regrette qu’elle se soit effondrée », confiait-il au Sunday Times en mai 2016, certain de ce que, « sous la table, les Américains se sont frotté les mains de joie. » Un point de vue qui le rapproche de Vladimir Poutine, convaincu que l’effondrement de l’URSS « est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ».

S’il se risque à critiquer la réélection de Vladimir Poutine à la présidence de la Russie depuis 2012, l’accusant d’« assujettir totalement la société » par le biais du parti pro-poutinien Russie unie, et sa bureaucratie « pire que celle du PCUS », sa vision du numéro un russe change du tout au tout en 2014. Au moment où Moscou rattache la péninsule de Crimée à la Russie par un référendum controversé après y avoir envoyé des commandos, Gorbatchev applaudit : « J’ai toujours été pour la libre expression de la volonté du peuple. Et, en Crimée, la majorité de la population s’est prononcée pour la réunification avec la Russie. »

Saut dans l’abîme

L’homme de la rue lui reproche son indécision, sa faculté de naviguer à vue au sein de la direction soviétique, donnant des gages à tous, aux réformateurs comme aux conservateurs. Avant tout, il ne peut lui pardonner le grand saut du pays dans l’abîme. Indifférent au vent de liberté, il ressasse à l’envi le film de son quotidien de l’époque, fait de pénuries, de files d’attente et de troc à tout va : cigarettes en guise de paiement pour une course en taxi, trois œufs contre une place de cinéma. La loi antialcool, qu’il imposa très vite, a laissé un mauvais souvenir, avec pour résultat l’augmentation de la consommation d’eau de Cologne ou de produits d’entretien comme substituts à la vodka, devenue difficile à trouver.

N’est-ce pas sur son ordre que l’armée tira sur la foule dans les Républiques en proie à la fièvre de l’indépendance ?

L’intelligentsia russe et les populations des Républiques de l’ancien glacis ne lui sont pas plus reconnaissantes. N’est-ce pas sur son ordre que l’armée tira sur la foule dans ces Républiques en proie à la fièvre de l’indépendance ?

La Lituanie n’a pas oublié. Le 13 janvier 1991, quatorze personnes perdent la vie lors de l’assaut du Parlement et de la télévision de Vilnius par l’armée soviétique. Sept jours plus tard, à Riga (Lettonie), un assaut similaire fait cinq morts. A Tbilissi (Géorgie), vingt-deux manifestants sont massacrés à coups de pelle en avril 1989 par l’armée fédérale, tandis que 150 personnes sont tuées par les militaires à Bakou (Azerbaïdjan), en janvier 1990.

Dans ses Mémoires, publiées en 1997 (éd. du Rocher), Mikhaïl Gorbatchev affirme avoir tout ignoré des opérations militaires déclenchées dans les Républiques baltes. Ce n’est que plus tard, en feuilletant un livre écrit par des anciens d’Alpha (les commandos d’élite du KGB), qu’il comprit qu’il s’agissait d’une « opération conjointe des tchékistes [police politique] et des militaires », organisée sans son aval. Imprécis sur le nombre de victimes à Vilnius (« Il y eut des pertes humaines », écrit Gorbatchev), il adhère sans détour à la thèse du complot et évoque une « provocation » des séparatistes locaux.

Zones d’ombre

Le plus souvent, le père de la perestroïka (« restructuration ») est critiqué pour ses zones d’ombre. Tous se souviennent avec quel acharnement il défendit jusqu’au bout le rôle du PCUS en tant que parti unique, selon l’article 6 de la Constitution, aboli en 1990 seulement.

Le 12 décembre 1989, le pays tout entier est témoin en direct des limites de la glasnost (« transparence »). Les Soviétiques suivent alors avec passion les débats du « Congrès des députés du peuple », où siègent des élus « indépendants ». Les discussions sont retransmises en direct à la télévision, du jamais-vu. Aux heures de diffusion, on peut entendre une mouche voler dans les rues de Moscou ; tous suivent avidement les échanges animés entre les députés.

Ce jour-là, l’académicien et militant des droits de l’homme Andreï Dmitrievitch Sakharov réclame à la tribune l’abolition de l’article 6. Gorbatchev lui coupe le micro. Sakharov quitte la tribune et jette les feuilles de son discours sur le numéro un soviétique, assis au premier rang. Deux jours plus tard, le 14 décembre 1989, l’académicien meurt.

Même à l’époque de la perestroïka, les opposants continueront d’être envoyés à l’asile psychiatrique ou dans des colonies pénitentiaires héritées du goulag

Certes, en décembre 1986, Gorbatchev avait autorisé Sakharov et sa femme, Elena Bonner, exilés dans la ville fermée de Gorki depuis 1980, à rentrer à Moscou. Le geste était avant tout destiné à rassurer l’Occident, dont il cherchait les bonnes grâces. Quelques jours auparavant, la disparition tragique du dissident Anatoli Martchenko, mort d’épuisement dans un camp où il purgeait une peine de quinze ans pour délit d’opinion, avait entamé son image de réformateur. Même à l’époque de la perestroïka, les opposants continueront d’être envoyés à l’asile psychiatrique ou dans des colonies pénitentiaires héritées du goulag.

Cette même année est marquée par l’accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl survenue le 26 avril 1986. Mais Gorbatchev ne découvre le désastre que le lendemain, en même temps que débute, avec vingt-quatre heures de retard, l’évacuation des populations sur place. Il faudra encore attendre près de trois semaines pour qu’il s’exprime sur ce « malheur » au journal de la télévision soviétique. Ce soir du 14 mai 1986, Gorbatchev s’en prend « au gouvernement et aux médias occidentaux » qui auraient, selon lui, « exagéré la gravité de l’accident dans un but polémique et politique ». Et il conclut son allocution surréaliste en proposant une rencontre à Ronald Reagan pour parler de l’arrêt des essais nucléaires militaires à… Hiroshima.

A ces griefs fréquemment énoncés, il convient d’ajouter, sur un plan plus général, le peu de goût des Russes pour les réformateurs (Mikhaïl Gorbatchev, Nikita Khrouchtchev, le tsar « libérateur » Alexandre II, Alexandre Kerenski), tandis que les partisans d’un Etat fort – « derjavniki » –, tels que Staline, Pierre le Grand, Ivan le Terrible ou Alexandre Nevski, sont beaucoup plus appréciés.

Appuis sérieux au sein du KGB

Pourtant, son avènement au poste de secrétaire général du PCUS, le 11 mars 1985, avait suscité l’espoir. Après le règne des gérontes, l’arrivée au Kremlin de ce jeune provincial de 54 ans, inconnu du public, avait fait l’effet d’une bombe. Non seulement il parlait vrai, appelant à l’époussetage du dogme soviétique, mais en plus il souriait !

Pourquoi avait-il donc été choisi ? Le public l’ignorait, mais Mikhaïl Gorbatchev avait des appuis sérieux au sein du tout-puissant KGB (services de sécurité et police politique) en la personne de Iouri Andropov, qui présida cette police pendant quinze ans avant de succéder à Leonid Brejnev à la tête du Parti-Etat, en 1982.

« Votre premier souvenir ? », interroge le mensuel « Esquire » en octobre 2012. « La famine », répond Gorbatchev

Dans les années 1970, les potentats du Politburo avaient l’habitude de prendre du repos dans les stations thermales (Iessentouki, Kislovodsk, Jeleznovodsk) de la province de Stavropol, dans le sud de la Russie. En tant que premier secrétaire du parti de cette région agricole et de villégiature, Mikhaïl Gorbatchev était aux petits soins.

Il veillait toujours à accueillir Leonid Brejnev, le numéro un soviétique à la santé déclinante, sur le quai de la gare, comme le voulait la tradition. Ou encore il filait à l’aéroport régional de Minvody pour dérouler le tapis rouge à ses mentors en quête de repos, l’ombrageux Iouri Andropov et le taciturne Mikhaïl Souslov, chargé de l’idéologie et originaire de la région de Stavropol, comme lui.

Obsédé par la période stalinienne

Né le 2 mars 1931 dans le petit village de Privolnoïe, dans la plaine méridionale de Stavropol, aux abords des montagnes du nord du Caucase, Mikhaïl Gorbatchev a eu tôt fait de gravir les échelons du PCUS. Il avait tout pour réussir. Les Gorbatchev, agriculteurs de père en fils, étaient du bon côté de la barrière. En 1929, Andreï, le grand-père paternel, était engagé dans le mouvement en faveur de la collectivisation des terres lancé par Staline. En 1930, ce communiste convaincu dirige le kolkhoze du village. Ce qui ne l’empêchera pas d’être arrêté, torturé et envoyé au goulag lors des purges de 1937.

La période stalinienne, ponctuée par la famine et les arrestations massives dans les campagnes, va obséder le jeune Gorbatchev toute sa vie. « Votre premier souvenir ? », interroge le mensuel Esquire en octobre 2012. « La famine », répond Gorbatchev. « En 1933, j’avais 2 ans et demi, je revois mon grand-père Andreï en train de faire bouillir des grenouilles pêchées dans le ruisseau à côté de chez nous. »

A 18 ans, Mikhaïl, lycéen et tractoriste émérite de Privolnoïe, reçoit sa première décoration, l’ordre du Drapeau rouge du travail. Muni de ce sésame, il s’inscrit à l’université d’Etat de Moscou (MGOu), section droit. Au début de l’été 1950, il fait le grand saut vers la capitale. Le provincial y joue des coudes avec succès.

En 1952, il adhère au PCUS et prend la tête de l’organisation de jeunesse du parti à l’université. Logé dans un foyer étudiant du quartier de Sokolniki, il rencontre sa future femme, Raïssa, qu’il épouse à l’âge de 22 ans et avec laquelle il vivra ensuite pendant quarante-six ans. Quand elle décède d’une leucémie en 1999, Mikhaïl Gorbatchev est inconsolable : « J’ai pris 20 kilos après sa mort. La vie m’est devenue indifférente. »

Le tournant de 1985

En 1955, retour au village, son diplôme en poche. Grâce au PCUS, sa carrière d’apparatchik est toute tracée. En 1970, le voilà nommé « gouverneur » de la région de Stavropol. Celle-ci est fréquentée par les vieux bonzes du Politburo, amateurs de cures thermales. Gorbatchev les séduit.

Son extraction modeste et son bon bagage universitaire en font un candidat idéal pour rajeunir les rangs du Comité central – le « parlement » du PCUS. En 1978, il arrive à Moscou, à charge pour lui de redresser l’agriculture au niveau national. Un an plus tard, en 1979, il devient membre suppléant du Politburo, le saint des saints du pouvoir soviétique.

A l’évidence, le système créé en octobre 1917 est un fiasco. Tout l’édifice est branlant

L’heure est à la « stagnation brejnévienne », la carrière de Mikhaïl Sergueïevitch marque un temps d’arrêt. « Le système était moribond, il avait perdu sa sève vitale et charriait désormais un sang vicié de vieillard », rappelle-t-il dans ses Mémoires. De 1982 à 1985, trois dirigeants successifs sont fauchés par la maladie, Léonid Brejnev, Iouri Andropov, Konstantin Tchernenko. Gorbatchev doit attendre la mort de ce dernier, le 10 mars 1985, pour enfin voir son heure arriver.

Un vaste chantier l’attend. A l’évidence, le système créé en octobre 1917 est un fiasco. Tout l’édifice est branlant. Les usines militaires tournent à plein régime, mais le pays ne parvient pas à répondre aux besoins les plus élémentaires de sa population ; il produit trop de missiles et pas assez de chaussures. Le régime du parti unique s’émousse, les gens ne croient plus au « futur radieux », les libertés et les droits civiques sont bafoués. Bras armé du PCUS, le KGB, fort de millions d’informateurs, file, fiche, écoute et emprisonne tous ceux qui ne sont pas dans la ligne.

Les oreilles de la police politique traînent aussi chez les caciques du régime. « Depuis notre arrivée à Moscou, nous n’abordions pas les problèmes sérieux dans l’appartement ou à l’intérieur de la datcha : on ne sait jamais », rapporte-t-il dans ses Mémoires en décrivant une promenade faite avec sa femme quelques heures avant d’être promu numéro un.

Les principaux tabous sont levés

Au début, l’homme est plein d’enthousiasme. Il n’a pas encore découvert l’ampleur des problèmes, notamment le gigantisme du « complexe militaro-industriel », véritable Etat dans l’Etat avec ses villes-usines secrètes et ses barons rouges insatiables. En 1974 déjà, Andreï Sakharov avait mis en garde contre le risque d’une « URSS surmilitarisée aux mains de la bureaucratie ».

La perestroïka (la refonte du système économique et politique) fut un échec, en revanche la glasnost (l’ouverture) marqua à jamais les esprits. D’un coup, les principaux tabous furent levés. Les journaux purent publier des statistiques sur les phénomènes de société jusqu’ici passés sous silence, tels les divorces, la criminalité, l’alcoolisme, la drogue. Les premiers sondages d’opinion firent leur apparition.

Bientôt, des pans entiers de l’histoire de l’URSS, concernant notamment Staline et la période des purges, sont révélés au grand public. En 1987, Les Nouvelles de Moscou publient le texte du testament de Lénine, où celui-ci réclame la mise à l’écart de Staline, jugé trop « brutal ». La même année, le brouillage de la BBC cesse, les Soviétiques peuvent enfin communiquer et correspondre avec des étrangers.

Les gens sont avides de savoir. Ils s’arrachent les hebdomadaires en vue, tels qu’Ogoniok ou Les Nouvelles de Moscou, qui reviennent sur les zones d’ombre de la période stalinienne. La parole se libère, on ose enfin aborder le thème des purges, des arrestations, le pacte germano-soviétique et les massacres des officiers polonais à Katyn, jusque-là imputés aux nazis.

Dépassé par ses réformes

La disparition de Mikhaïl Gorbatchev relance l’examen de son rôle dans la fin de la guerre froide, au moment de l’écroulement de l’empire soviétique et de ses marches. Qui était-il ? Un réformateur sincère, soucieux de dépoussiérer le monolithe soviétique, ou un dirigeant aux abois prêt à tout pour sauver l’empire du déclin ?

Il brilla sur la scène de la détente américano-russe, boucla la signature du traité Start de désarmement, se montra compréhensif sur la réunification allemande, gagna la confiance de ses partenaires occidentaux. « Avec lui, on peut faire des affaires », avait flairé Margaret Thatcher dès 1984, lors d’une visite à Londres de celui qui n’était alors que secrétaire du PCUS chargé de l’agriculture.

« Gorbatchev aurait pu obtenir de l’Ouest un meilleur prix pour sa politique », estime Andreï Gratchev, son ancien conseiller

L’entente avec les homologues occidentaux fut cordiale, surtout au moment de la chute du mur de Berlin, en novembre 1989. En décembre de cette même année, le 1er, il est le premier secrétaire général du comité central du PCUS à se déplacer au Vatican pour rencontrer le pape Jean Paul II. Une image inimaginable jusqu’alors.

Cette entente atteint ses limites en 1991. L’économie soviétique était à bout de souffle, le baril de pétrole était au plus bas. Mikhaïl Gorbatchev, en quête de crédits, demanda de l’aide à Washington et aux pays du G7, alors réunis à Londres. C’était « le sommet de la dernière chance », rappelle son ancien conseiller Andreï Gratchev dans une biographie, Gorbatchev. Le pari perdu ? (Armand Colin, 2011).

Des crédits ? Autant « verser de l’eau sur du sable », rétorqua le président américain George Bush (père), approuvé par ses partenaires européens. La déception fut grande au Kremlin. « Gorbatchev aurait pu obtenir de l’Ouest un meilleur prix pour sa politique », estime ainsi Andreï Gratchev.

Mais l’URSS était malade, et personne n’avait idée du remède à administrer, surtout pas Mikhaïl Gorbatchev, dépassé par les réformes qu’il avait lui-même lancées. En 1991, il était clair que la tentative de moderniser en douceur le système – la fameuse perestroïka – avait fini par saper ses fondements. De plus en plus, Mikhaïl Gorbatchev apparaissait comme un dirigeant indécis, ambigu.

Le putsch, un fiasco

Un mois après le sommet de Londres, l’URSS fit une ultime rechute. La faute du putsch manqué d’août 1991, sorte de traitement de choc administré par un quarteron de conservateurs désorientés. Les conjurés voulaient coûte que coûte empêcher la signature prochaine du nouveau « traité de l’Union », le projet caressé de longue date par Gorbatchev pour lâcher davantage de lest aux Républiques rattachées naguère de force à Moscou. L’aile conservatrice était contre, la signature du traité était prévue pour la fin du mois d’août. Il fallait faire vite.

Alors que le numéro un et sa famille viennent de partir en vacances en Crimée, les putschistes sortent les blindés sur la Krasnaïa Presnia, au cœur de Moscou. Le 18 août, en fin d’après-midi, Mikhaïl Gorbatchev constate que le téléphone de sa résidence de Foros a été coupé. Lui et sa famille sont assignés à résidence. Les conjurés débarquent à Foros pour lui proposer de démissionner « pour raison de santé ». Il refuse. De tout cela, les Russes ne savent rien, à moins d’écouter la BBC. Depuis l’aube, la télévision retransmet le ballet du Lac des cygnes en continu. La population retient son souffle.

Trois jours plus tard, le putsch tourne au fiasco. Les mains tremblantes de Guennadi Ianaev, l’un des conjurés, vont achever de convaincre la population que les putschistes ne sont guère crédibles dans leur projet de reprise en main. Trois jours après la mise en place de l’état d’urgence, une foule en colère jette à terre la statue en granit de 16 tonnes représentant Felix Dzerjinski, le fondateur de la Tchéka (la police politique).

Boris Eltsine, le principal rival de Mikhaïl Gorbatchev, élu président de la Russie depuis plus d’un an, monte sur un blindé et se fait le porte-parole de la rue. L’armée lui fait allégeance. En rentrant à Moscou, Mikhaïl Gorbatchev racontera avoir eu la sensation « d’arriver dans un autre pays ».

Le drapeau russe hissé

Le décès de l’URSS fut définitivement prononcé le 8 décembre 1991, dans une résidence de chasse au fond de la forêt biélorusse. Ce jour-là, les présidents des trois « sœurs slaves » (Russie, Ukraine, Biélorussie), estimant que l’agonie avait assez duré, enterrèrent le géant soviétique d’un trait de plume.

Le 25 décembre, le nouveau président russe, Boris Eltsine, somma son vieux rival de débarrasser le plancher verni du Kremlin. Mikhaïl Gorbatchev s’exécuta. « Nos accords prévoyaient que j’avais jusqu’au 30 décembre pour déménager mes affaires », raconte-t-il dans ses Mémoires. Le 27 décembre au matin, on lui annonce que Boris Eltsine occupe son bureau. « Il était arrivé en compagnie de ses conseillers [Rouslan] Khasboulatov et [Guennadi] Bourboulis, et ils y avaient bu une bouteille de whisky en riant à gorge déployée. Ce fut un triomphe de rapaces, je ne trouve pas d’autres mots. »

Le drapeau soviétique fut rabaissé, le drapeau russe hissé à sa place. L’URSS (284 millions d'habitants pour 22 millions de kilomètres carrés) avait tout bonnement cessé d’exister. Une histoire était terminée, une autre commençait.

Vingt ans plus tard, et alors que Boris Eltsine (1931-2007) n’était plus, la rancœur était intacte : « C’était la pire des trahisons ! Nous étions assis ensemble, nous parlions, nous nous mettions d’accord sur un point et, dans mon dos, il se mettait à faire tout le contraire ! », déplorait encore Mikhaïl Gorbatchev en février 2011 sur les ondes de Radio Svoboda.

Surpris par la chute du Mur

Entre les deux hommes, le torchon n’en finissait plus de brûler. Eltsine misait sur la mort du mastodonte URSS que Gorbatchev essayait de maintenir à tout prix. « Tout de suite après la confrontation de Vilnius, Eltsine, on le sait, s’envola pour Tallinn [Estonie], où il rencontra les dirigeants des trois Républiques baltes et signa un document sur la reconnaissance de leur souveraineté par la Russie », rapporte-t-il dans ses Mémoires.

La victoire du premier sur le second fut totale lorsqu’en 1996, lors de la première élection présidentielle organisée en Russie après la disparition de l’URSS, Mikhaïl Gorbatchev ne parvint pas à gratter plus de 0,5 % des voix.

Boris Eltsine anticipait, Mikhaïl Gorbatchev avait toujours un train de retard. La chute du mur de Berlin le prit par surprise. Il accepta sans broncher la réunification de l’Allemagne, dit oui à l’entrée de la République démocratique allemande dans l’OTAN, retira les troupes soviétiques qui l’occupaient. Déclencher une intervention n’entrait pas dans ses plans. Une telle issue n’était pas envisageable, la situation économique de l’URSS, en pleine décrépitude, ne le permettait pas.

De décembre 1991 à décembre 2011, il y eut vingt ans de silence. Vingt années pendant lesquelles, Mikhaïl Gorbatchev a dû apprendre à se débattre avec son quotidien. Durant les huit heures que dura le passage de relais avec son rival Boris Eltsine, les conditions matérielles de sa mise en retraite anticipée furent âprement discutées.

On lui attribua un revenu de 4 000 roubles mensuels (quelque 200 francs au cours du change touristique de l’époque). Alors, pour entretenir la Fondation créée dans la foulée de son départ de la scène politique, le dernier dirigeant soviétique se fit rémunérer pour ses interviews, ses conférences, des clips publicitaires. En 1997, il tourne pour Pizza Hut, une vidéo devenue culte, dans laquelle il emmène sa petite-fille se rassasier dans un (faux) restaurant de la chaîne sur la place Rouge, tandis que les (faux) clients autour de lui débattent s’ils lui doivent la liberté ou le « bordel » économique… En 2009, c’est pour Vuitton qu’il longe le mur de Berlin couvert de graffitis, assis dans une limousine à côté d’un sac de la marque de luxe…

Et, brusquement, à l’hiver 2011-2012, Mikhaïl Gorbatchev se mit à soutenir les manifestations de la classe moyenne russe contre la réélection de Vladimir Poutine. Il ne peut s’empêcher d’établir un parallèle avec celles qui avaient ébranlé le régime soviétique en 1991. A la radio, dans les journaux, il se met à blâmer Vladimir Poutine, soupçonné de « tirer le pays en arrière ». Le 28 février 2015, au lendemain de l’assassinat de l’opposant Boris Nemtsov, tué froidement par balle au pied du Kremlin, il assène au micro de la radio Echo de Moscou : « Rien d’autre ne me vient à l’esprit que c’est pour des raisons politiques ».

Ces critiques, Mikhaïl Gorbatchev les prolongera dans son dernier livre, Le Futur d’un monde global (Flammarion, 2019) dans lequel il n’exclut plus la guerre avec l’Ouest. Présenté comme son « Testament », il y fait surtout mine de s’interroger sur le « prix de l’erreur » que fait peser sur son pays la verticale du pouvoir incarnée par l’actuel chef du Kremlin. « Cessez de voir des ennemis dans ceux qui manifestent, qui contestent, ou qui signent des pétitions », intime-t-il au passage.

Sans doute ignorait-il que la Russie de Vladimir Poutine était atteinte d’un mal incurable, le « syndrome de la perestroïka ». « Quand les dirigeants d’aujourd’hui reviennent sur ce qui s’est passé entre 1980 et 1990, ils mesurent combien il est facile de passer des bonnes intentions au chaos total. Ils sont tétanisés à l’idée de changer quoi que ce soit, ils ont trop peur de finir comme Gorbatchev », affirme le politologue Fiodor Loukianov.

Malade ces dernières années, le visage bouffi, le dernier dirigeant soviétique aura néanmoins survécu à tous ses contemporains de l’Ouest, Margaret Thatcher, François Mitterrand, Ronald Reagan, ou Helmut Kohl, témoins de l’effondrement de son monde.

Lemonde.fr