Les chiffres de la riposte

Entre les mystères autour du nombre de lits qui apparaissent et disparaissent, les impacts de la pandémie sur les secteurs de l’économie, les motivations jugées élevées des personnels dans certaines structures, le rapport du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19 a permis de lever bien des équivoques sur la gestion de la pandémie à coronavirus au Sénégal.

En pleine troisième vague de Covid-19, le Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Force Covid-19 a publié son rapport final qui couvre la période allant d’avril 2020 à mars 2021. La première grande curiosité que suscite la lecture du document, c’est : où sont passés les lits destinés aux malades de Covid-19 utilisés durant la première et la deuxième vague ?

En effet, l’examen de la partie consacrée à l’axe I du Plan de résilience économique et social relatif au soutien du secteur de la santé montre une baisse drastique du nombre de lits disponibles, alors que la pandémie est toujours là. Dans l’ordre, voici l’évolution des lits simples et chauds durant la première vague, de mars à novembre 2020 : mars 238, avril 697, mai 1 646, juin 1 509, juillet 1 605, août 1 343, septembre 910, octobre 903, novembre 482.

Il ressort de l’analyse des chiffres, un démarrage avec un total de 238 lits (chauds et simples). La capacité a atteint un pic de 1 646 lits en mai, grâce aux investissements de l’Etat, avant de chuter jusqu’à 482 au mois de novembre, à la veille de la première vague, alors que les cas de contamination commençaient à monter en flèche.

En ce qui concerne les lits simples, ils étaient passés de 214 en mars, 673 en avril, 1 593 en mai, 1 445 en juin à 1 519 au mois de juillet. Par la suite, la courbe a commencé à redescendre à 1 243, au mois d’août, 820 en septembre, 820 en octobre, jusqu’à 428 au mois de novembre.

Selon la répartition géographique, il y avait, à Dakar, dans l’ordre, au mois de mars 146 lits simples, avril 427, mai 861, juin 840, juillet 800, août 452, septembre 380, octobre 380, novembre 92 lits simples. Dans les régions, de mars à novembre, voici l’évolution du nombre de lits simples : 68, 246, 732, 605, 719, 791, 440, 440 et 336.

En revanche, pour les lits chauds, le Sénégal en comptait 20 à Dakar aux mois de mars et avril 2020 ; en mai et juin 42 lits chauds, juillet 49, août 51, septembre 41, octobre 36 et novembre 16.

Dans les régions, le pays comptabilise 4 lits chauds aux mois de mars et d’avril, 11 en mai, 22 en juin, 37 en juillet, 49 en août, 49 en septembre, 47 en octobre et 38 au mois de novembre. Le total des lits chauds sur l’ensemble du territoire a évolué comme suit, entre mars et novembre 2020 : mars 24, avril 24, mai 53, juin 64, juillet 86, août 100, septembre 90, octobre 83 et novembre 54.

Pour la 2e vague qui a été plus mortelle que la première, au mois de décembre, il y avait 453 lits au total (lits chauds et lits simples), dont 60 % pour les cas sévères et les cas graves. Au mois de janvier, en pleine deuxième vague avec son lot de morts, le pays comptait 534 lits dont 67 % pour les cas sévères et les cas graves. Au mois de février, il y avait un total de 593 lits, simples et chauds.

Cet état des lieux arrive dans un contexte où certains observateurs se demandaient déjà le sort des investissements opérés par l’Etat pour booster les capacités des établissements hospitaliers.

‘’Où sont passés les lits ?’’

Dans sa dernière tribune, le journaliste Madiambal Diagne dénonce : ‘’… Cette troisième vague a montré que bien des choses que l’on pouvait considérer comme acquis, n’existaient que dans les discours et autres rapports officiels. En effet, si tant est que les centaines de lits d’hospitalisation avaient été acquis dans le Programme d’urgence de riposte contre la Covid-19, où sont-ils passés ? Où sont passées les dizaines de respirateurs artificiels et les unités de production d’oxygène, pour qu’on en arrive à devoir en commander à nouveau dans l’urgence.’’

Dans la même veine, l’administrateur du groupe Avenir Communications informait que les centres de traitement des épidémies avaient été démontés. Il pestait : ‘’Où sont passés les matériels démontés ? Et on découvre, comme par enchantement, que toutes les cliniques privées de Dakar qui ne disposaient pas de matériels et autres appareils respiratoires ont pu s’en doter après le démantèlement des CTE. Allez savoir, mais une telle coïncidence est fort troublante.’’

C’est dans ce contexte que les Sénégalais ont découvert l’existence d’un système parallèle de prise en charge des malades de Covid-19 et qu’il faut y payer des sommes astronomiques pour accéder à l’oxygène. Il est en même temps noté, presque dans la même période, le départ du Dr Bousso et les alertes sans cesse renouvelées du professeur Moussa Seydi, deux figures de proue de la lutte contre la Covid-19 au Sénégal.

Par ailleurs, il ressort du rapport du Comité de suivi les recommandations et observations suivantes : la redéfinition de l’organisation des structures de santé, le renforcement des capacités de prise en charge des infections respiratoires graves, tant en équipements qu’en formation de personnels qualifiés, entre autres. Il est également recommandé d’initier des réformes pour trouver des solutions à la faiblesse du plateau technique et préserver les équipements acquis pendant la pandémie ; d’améliorer les plateaux techniques des structures sanitaires éloignées de la capitale pour faire face aux urgences vitales et soins intensifs avec du personnel qualifié et du matériel adéquat.

Aussi, pendant que la lutte peine à trouver des ressources suffisantes, le rapport signale que les montants dégagés pour la motivation des personnels de certaines structures doivent être corrigées. ‘’Le pourcentage de 47 % prévu pour les motivations des personnels dans certaines structures devrait être corrigé et revu à la baisse. Les dépenses devraient être priorisées pour le relèvement des plateaux techniques des établissements, à l’instar du constat fait à HPD’’, lit-on dans le document.

Plus de 105 milliards dépensés contre un budget de près de 77 milliards environ

A la date du 31 mars, le Plan de résilience affiche un taux d’exécution supérieur à 70 %. Les ressources mobilisées, selon le rapport, sont estimées à 773,214 milliards, tandis que les montants payés sont évalués à 740 090 570 784 F CFA, pour des engagements de l’ordre de 690,500 milliards environ. A cela s’ajoute les mesures fiscales et douanières d’un montant de 371,6 milliards et une opération de trésorerie en fonds de garantie pour 70 milliards.

Sur un budget initial de 77,800 milliards, l’axe I, Soutien au secteur de la santé, a englouti plus de 105 milliards (montant payé) pour des engagements chiffrés à 112 milliards d’engagements, soit un taux de réalisation de 135,18 %. Pour l’axe II, Renforcement de la résilience sociale des populations, le budget prévisionnel était de 103 milliards contre des engagements de près de 98 milliards, pour un montant payé de plus de 97 milliards, soit un taux de réalisation de 94,39 %.

En ce qui concerne l’axe III, Stabilité macroéconomique et financière, c’était le budget le plus important avec plus de 741 milliards. A l’arrivée, c’est le niveau d’exécution le plus faible avec un taux de 57,38 %. Les engagements ont été chiffrés à près de 367,5 milliards, contre des paiements de près de 425 milliards, dont 371,6 milliards non-décaissables, renseigne le rapport.

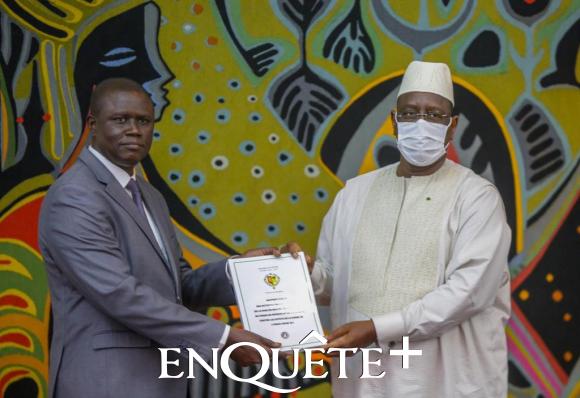

D’après le rapport du Comité de suivi dirigé par le général François Ndiaye, l’analyse de l’impact de la pandémie sur l’économie laisse entrevoir des évaluations qui portent sur une croissance économique légèrement supérieure à 1 %, contre une progression initiale projetée à plus de 6 %.

En 2020, note le rapport, les exportations ont baissé de 16 %, contre une hausse de 9 % en 2019 ; les importations de 18 %, contre une hausse de 6 % en 2019.

Toujours, informe le document, les envois de fonds des Sénégalais de l’extérieur ont connu un recul de 30 %. Pour les autres secteurs impactés de plein fouet, il y a la restauration qui a perdu 56 milliards, l’hôtellerie 40 milliards, le commerce 50 milliards, les transports aériens 34,3 milliards, les transports terrestres 24,3, l’enseignement 1,3 milliard.

Les investigations des hommes du général Ndiaye ont également montré le niveau de porosité des frontières, avec l’exemple des faux tests, les corrélations entre les flux dans les aéroports et autres postes frontaliers et les évolutions de la pandémie.

Autre exemple significatif, en octobre 2020, malgré les restrictions en cours dans le monde, 115 cas positifs ont été détectés à l’AIBD.

MOR AMAR