Entre amertume et questionnements

Recevant hier le livre blanc sur le massacre de Thiaroye, le président Bassirou Diomaye Faye a magnifié un exercice de vérité et de conscience. Il a cependant regretté un déficit de collaboration de la part de la partie française dans la mise à disposition des archives.

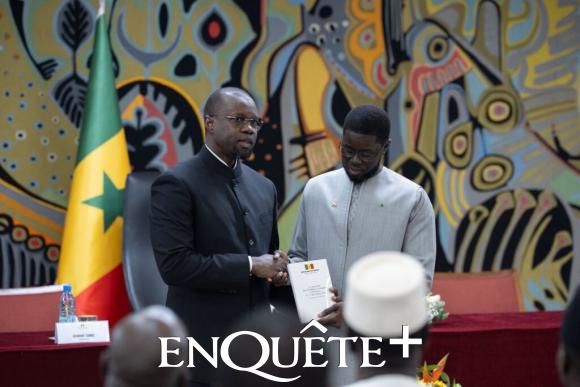

Un acte de vérité. C’est en ces termes que le président de la République a décrit hier la cérémonie de présentation du livre blanc sur le massacre de Thiaroye. Tout en se félicitant de l’aboutissement de ce processus, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a partagé son amertume. “…Je dois cependant exprimer, avec une certaine amertume, que la coopération attendue de la République française dans la mise à disposition complète des archives n’a pas toujours été à la hauteur de nos espérances”, a regretté le chef de l’État.

Malgré cette insuffisance, le président de la République a salué la qualité du travail qui a été réalisé par le professeur Mamadou Diouf et son équipe, mais aussi la détermination du Sénégal à aller jusqu’au bout de cet exercice de vérité. “…Cette réserve, souligne le Président Faye, n’a en rien entamé notre détermination à faire toute la lumière sur cette tragédie dans la collaboration avec l’ancienne puissance coloniale.”

Selon le président Faye, ce travail symbolise la volonté d’un État qui interroge son passé, éclaire sa mémoire et revendique, par la connaissance, le droit imprescriptible à la justice et à la dignité humaine. “En cet instant solennel, nous ne faisons pas que recevoir un document : nous accueillons le fruit d’une démarche rigoureuse, nourrie par la recherche, la conviction et le devoir. Cette œuvre collective honore celles et ceux qui, par leur science et leur foi en la vérité, ont permis à notre nation d’interroger son histoire avec courage et sérénité”, a-t-il magnifié.

La longue quête de la vérité face aux “obstructions” françaises

Il faut rappeler que ce travail mémoriel est loin d’être nouveau, même si c’est la première fois que cela est porté à ce niveau par les plus hautes autorités du pays. Des chercheurs et universitaires, sénégalais comme français, travaillent sur le sujet depuis des années. L’un des plus connus est la spécialiste française Armelle Mabon.

Dans une lettre ouverte adressée au président français et publiée dans son blog sur le site de Médiapart, la chercheuse précise : “En 2014, l’État français n’a pas donné au Sénégal l’intégralité des archives consultables et évidemment s’est abstenu de livrer celles, les plus sensibles, qui n’ont pas été versées au SHD (Service historique de la défense) pour consultation.”

A en croire Mme Mabon, les preuves ne manquent pas pour démontrer une telle thèse. “Comment, s’interroge-t-elle dans sa lettre ouverte, le ministère des armées a pu mentionner, en 2020, l’existence de trois fosses communes sous les tombes du cimetière de Thiaroye si ce n’est avec un document qui n’est toujours pas consultable ? Je compte sur vous, dit-elle à l’endroit du Président Macron, pour que vous transmettiez toutes ces archives `interdites d’accès‘ comme le réclame le président Bassirou Diomaye Faye.”

Les interpellations de l’historienne française Armelle Mabon, membre du comité de commémoration

En parlant du massacre de Thiaroye, plusieurs questions reviennent. Parmi sur lesquels le livre blanc est très attendu : il y a le nombre et l’identité des victimes. Sur cette question, l’historienne française estime que les réponses ne devraient en principe pas poser de problèmes particuliers. “Dans la mesure où il y avait un appel quotidien des rapatriés pour le contrôle des déserteurs, il existe forcément dans les archives non consultables une liste des rapatriés et peut-être aussi une liste des victimes”, a-t-elle précisé.

Déjà, quelques bizarreries ont été documentées par différents chercheurs. Selon Armelle Mabon, alors que le ministère des Affaires étrangères qui possède la liste des trente-cinq victimes (du bilan officiel), l’État français a accordé la mention “Mort pour la France” à seulement six tirailleurs assassinés le 1er décembre 1944.

“Parmi les six, il y a M’Bap Senghor qui ne fait pas partie de la liste des trente-cinq. Il n’existe pas d’acte de décès à son nom puisque présenté initialement à sa famille comme non-rentré au Sénégal. C’est le combat de son fils, Biram Senghor, qui a contraint l’État français à lui octroyer la mention « Mort pour la France”, fait remarquer la spécialiste de Thiaroye, qui s’interroge : “Dans les fosses communes au sein du cimetière et à l’endroit de l’ancien camp, combien y a-t-il de non-rentrés dont l’État français a effacé jusqu’à leur existence et leur engagement contre le péril nazi ?”

À en croire l’historienne, tout cela montre qu’il y a une volonté de poursuivre l’obstruction à la manifestation de la vérité sur ce massacre commis par l’armée française. “Devant tant d’obstructions à la manifestation de la vérité qui durent depuis plus de 80 longues années, Biram Senghor a été contraint de déposer une plainte contre X et contre l’État français pour recel de cadavre. Compte-tenu de son âge et de son long combat, je vous adresse une supplique afin qu’il puisse connaître toute la vérité et offrir une sépulture digne à son père”, a écrit la chercheuse dans sa lettre ouverte au Président Macron.

Des notes d’espoir dans un océan de questionnements

Selon elle, l’État français a jusque-là refusé la proposition d’accord amiable initiée par la CEDH (Cour européenne des Droits de l’Homme) afin que Biram Senghor puisse percevoir les sommes dont son père a été spolié, sous le seul prétexte que les faits ont été prescrits. “… Pour lever toute prescription dans ce dossier, il est important qu’après la reconnaissance du massacre, vous puissiez aussi évoquer la réalité du mensonge d’État qui a été réitéré par la volonté de quelques-uns, soucieux peut-être de ne pas salir l’honneur des officiers compromis”, renchérit la spécialiste dans sa lettre ouverte.

En cette veille de la célébration du 81e anniversaire, la question de la réparation se présente comme d’une grande actualité. Des questions qui seront à cœur de cette commémoration à laquelle le président français a été convié par son homologue sénégalais.

S’il y a quelques notes d’espoir dans cette quête de la vérité historique sur Thiaroye, c’est bien la reconnaissance récente du massacre et la “réhabilitation” de certaines victimes reconnues morts pour la France.

|

BASSIROU DIOMAYE FAYE, PR “La vérité ne se décrète pas, elle se découvre...” Le chef de l’État a tenu à associer à cette cérémonie de présentation les États africains concernés par ce drame. “La présence fraternelle de nos pays amis a renforcé notre engagement commun envers la vérité, la justice et la réconciliation. Je veux redire ici ma gratitude envers tous nos partenaires africains et étrangers qui partagent cette mémoire et s’engagent, à nos côtés, à en tirer les leçons pour bâtir un avenir fondé sur la solidarité des peuples”, a-t-il déclaré hier. Le Livre Blanc, selon lui, constitue une étape décisive dans la réhabilitation de la vérité historique. “Ce document représente bien plus qu’un simple rapport : c’est un récit construit par nous et pour nous-mêmes, fondé sur des faits tangibles, puisés dans les archives que nous détenons ici et en France. Ce récit est également le résultat d’un refus : celui de ne pas accepter que notre histoire nous soit enseignée par d’autres sources que les nôtres. Nous le devons à la jeunesse africaine”, a renchéri le chef de l’état. Dans cette optique, le président Diomaye Faye confie avoir validé la poursuite des fouilles archéologiques sur tous les sites susceptibles d’abriter des fosses communes. Car, estime-t-il : “la vérité historique ne se décrète pas : elle se découvre, excavation après excavation, jusqu’à la dernière pierre soulevée.” La mémoire des tirailleurs africains, pense-t-il, doit constituer une lumière dans la conscience de notre continent. Elle doit inspirer les générations présentes et futures à bâtir cette aube africaine de paix, de justice et de fraternité, si magnifiquement chantée par Keita Fodéba et Léopold Sédar Senghor. Pr Mamadou Gueye constate des convergences et des divergences Dans son intervention, le président du Comité de Commémoration, professeur Mamadou Diouf, est revenu sur un certain nombre de questions qui ont guidé leurs travaux : Que savons-nous sur les événements ? Qu'ignorons-nous encore ? Que devons-nous savoir ? Que devons-nous retenir et à quelles fins ? Et avec qui devons-nous travailler ? Le Comité, selon son président, a mené sa mission avec rigueur, ouverture et respect des approches plurielles. « Les échanges ont permis de dégager des consensus, mais aussi des désaccords sur les archives, les témoignages, les ressources documentaires et les interprétations », souligne le professeur Diouf. Selon lui, en s'imposant la triple tâche de la reconnaissance, de la réparation et du devoir de mémoire, « l'État sénégalais s'est engagé à dresser un état des lieux des études et travaux existants, à cartographier les archives relatives au massacre, à rétablir la vérité des faits, à élaborer un programme de recherche et de publication pour continuer à éclairer cet épisode tragique ». Thiaroye, a indiqué le chef de l'État, est un site de mémoire au service d'une pédagogie africaine pour renforcer l'unité du continent. « La commémoration, estime-t-il, est une œuvre commune, une ressource pour notre histoire à venir, orientée vers la construction d'une prospérité collective, l'inscription de notre présence dans le temps du monde sous le signe de la dignité et de la justice. » Il faut rappeler que plusieurs décisions majeures ont été prises par le président de la République pour l'appropriation de cette histoire commune : l'érection d'un lieu de mémoire à Thiaroye ouvert à tous les pays concernés ; la création d'un centre de documentation et de recherche dédié aux tirailleurs au cimetière militaire national de Thiaroye ; la dénomination de rues et de places en l'honneur des tirailleurs ; l'introduction dans les curricula ; ainsi que la journée du tirailleur. Pour rappel, même si le nombre n'est pas connu ou fait l'objet de divergences, la plupart des travaux reconnaissent que ces tirailleurs étaient tués parce qu'ils réclamaient leurs soldes, des arriérés qui leur étaient dus, mais surtout le respect et un traitement égal. Ces derniers venaient de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, de la Haute-Volta, de la Mauritanie, du Sénégal, du Soudan français, du Togo et du Dahomey. |

Par Mor Amar